収穫の秋は成長の秋!子どもの好奇心がぐんぐん伸びる、親子でチャレンジできる秋体験

更新日: 2025.10.14

投稿日: 2025.10.08

暑かった夏が過ぎ、気持ちのよい秋の訪れを感じると、「運動を始めてみようかな」「読みたい本があったな…」といろいろなことを始めてみたくなりますね。

実りの秋といわれるように、果物や野菜なども豊富になり、芋掘りや果物狩りなども楽しい季節。

この時期、様々なことを体験することで、子どもの好奇心もぐんぐん成長します。

子どもの好奇心を伸ばす、親子の秋の体験を集めてみました。

もくじ

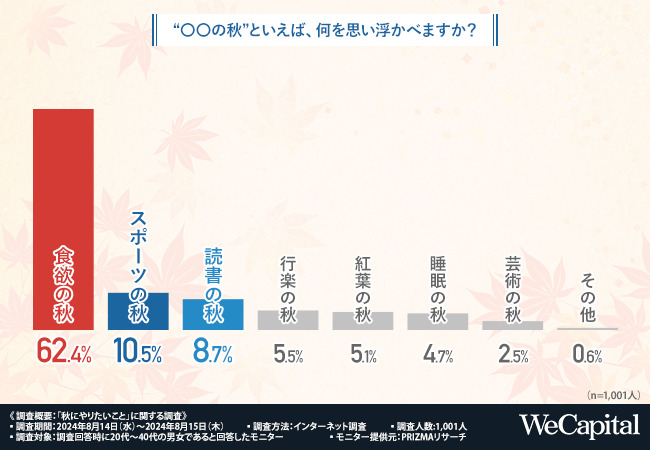

「秋といえば…」、思い浮かべる秋は?

過ごしやすい気候になって、思い浮かべるのは…「◯◯の秋」。

みなさんはどんな「秋」が思いつきますか。

WeCapital(株)が20〜40代の男女1,001人に秋に関するアンケート調査を行いました(以下データは全てWeCapitalのもの)。

「○○の秋」といえば…の質問に、一番多かったのは「食欲の秋」でした。

やはり夏バテから解放されて、美味しいものが出回る秋は、食欲が刺激されるようです。

以下、「スポーツの秋」「読書の秋」と続きます。

秋は親子でできる体験がいっぱい!

収穫の秋は、親子で自然に親しみながらできる体験がいっぱいあります。

子どもの興味の幅を広げ、好奇心を引き出す体験を紹介します。

○ さつまいも掘り

○ 紅葉を楽しむ

○ 星空観察

○ どんぐり拾い

○ 稲刈り

○ 果物狩り

さつまいも掘り

土に触れ、ゴロゴロと出てくるさつまいもを掘り出す体験は、収穫の喜びを味わい、食べ物への興味・関心を持たせられる体験です。

親子で掘り出した数や大きさで競争してみたり、様々な楽しみ方があります。

また自分で掘ったおいもを料理したり、お菓子を作ってみたりと収穫後の楽しみもありますね。

紅葉を楽しむ

紅葉を見ながらの親子散歩は、秋ならではの体験になります。

赤や黄色に紅葉した葉っぱを比べてみたり、樹木の種類を調べることで、子どもの学習意欲につながることもあります。

「なぜ紅葉する木としない木があるのか」「紅葉にはどんな働きがあるのか」など、子どもの好奇心も刺激されるでしょう。

歩きながら紅葉を見ることで有酸素運動にもなり、親子で体を動かす楽しみもありますね。

星空観察

秋になると湿度が下がり始めて空気の透明度があがり、星が見えやすくなります。

早く日が落ちて、まださほど寒くない秋は、星空観察に適した季節。

親子で秋の四角形(ペガスス座)やカシオペア座を探したり、星座にまつわる神話を調べたり、子どもの星座や宇宙への関心を喚起できるでしょう。

親子で星空を見上げた体験や、子どもの記憶にもしっかり刻まれるに違いありません。

どんぐり拾い

ブナやナラ、クヌギ、シイの木の下には、秋になるとどんぐりが落ちます。

たくさんどんぐりを拾って、紙に貼りつけて絵を描いてみたり、どんぐりを使って工作をしてみたりと、親子で楽しめます。

枝ごと落ちているどんぐりや、表面にシミのような産卵の跡があるどんぐりは虫食いの可能性が高いようです。

持ち帰ったら虫や雑菌の処理のために、5分ほど煮沸するか、洗って冷凍庫で2〜3日冷凍しましょう。

稲刈り

お米は日本人の食卓に欠かせない、大切な食材。

米づくりには88の手間がかかるといわれ、そのプロセスは想像以上に大変なものです。

せっかくなら、お米ができるまでの過程を調べたり、農家さんに話を聞くと学びが深まります。

稲刈りを体験することで、お米を食べられることの有り難さを実感できるでしょう。

果物狩り

秋の味覚であるなしやぶどう、りんごなどの果物狩りも、秋の楽しみのひとつ。

広い果樹園の中から自分で果物を選びとり、それをその場で食べる楽しさ・喜びは大きいでしょう。

最近は若者の果物離れが進んでいるといわれ、果物に親しみがない子も増えているのはもったいないですね。

日本の四季を感じる果物をたっぷり味わって、果物のおいしさを堪能したいですね。

秋はチャレンジしやすい時期?

かつての日本では、収穫の季節が終わった後、農作業に少し余裕が出た秋に、好きなことを学んだり、趣味の時間を取るのが習わしでした。

その習慣が「スポーツの秋」「芸術の秋」につながったといわれます。

暑さが落ち着き、活動しやすくなる秋は、様々なことにチャレンジしやすい時期!

親子で、子どもだけで、何か楽しいことを始めてみましょう。

子どもと一緒に料理にチャレンジ

秋はイベントごとも多くなるので、お月見のおだんごや、運動会のお弁当を親子でつくるなど、行事に合わせた料理に挑戦すると、「食」に対する考え方に変化がおこるかもしれません。

さつまいも堀りや栗拾いで収穫してきた秋の味覚を使って、親子でお菓子をつくってみても収穫の楽しさが倍増します。

親子で料理にチャレンジするとコミュニケーションが増え、子どもの「自分でやってみたい」「できる」といった自立心・自信・自己肯定感につながるでしょう。

「皮をむく」「包丁で野菜を切る」といった調理の基本に少しずつ挑戦し、親子でつくった料理を食べることで、「この料理はこんな材料からできているんだ」「残したらもったいないな」といった食に関する感性も磨かれます。

子どもと一緒にスポーツにチャレンジ

暑くて体を動かす気持ちにはなれなかった夏が過ぎ、気候が涼しくなってくると、少しずつ「体を動かしたいな」という気持ちになってきますね。

子どもの興味があるスポーツを始めるには、秋はとてもよい季節。

またチームに所属しなくても、親子で散歩やジョギング、公園でボールを蹴るだけで十分運動になります。

体を動かすことでストレスが発散されたり、夜よく眠れるようになったり、体の健康維持に運動は最適です。

また寒い季節が来る前に運動で筋肉量を増やし、新しい毛細血管ネットワークを強化しておくことで、血流がよくなり「冷え対策」にもなります。

運動をすると…

・筋力をキープ

・骨の発達を促して強くする

・姿勢を改善する

・バランス感覚を養う

など、体にとっては全方位にいいことがあります。

新しい習い事にチャレンジ

長い夏休みが終わり、少しずつ学校生活に慣れてきた秋は、子どもが「新しいことに挑戦してみようかな」と少し余裕が出てくる時期。

また「スポーツの秋」「芸術の秋」と言われるように、過ごしやすい気候で集中力を維持しやすいので、新しい習い事にもチャレンジしやすいでしょう。

新たな習い事を始めると、子どもはもちろん親も新たな人間関係が生まれ、よい刺激になります。

子どものみならず、親も新しい習い事を始めてみてもいいですね。

秋に気をつけたい「季節の落とし穴」

秋は気候的に過ごしやすくなる一方、体調不良やメンタルの不調が出やすい季節でもあります。

どんな季節の落とし穴があるのでしょうか。

体調の注意点

急に寒くなったり暑さが戻ってきたり、寒暖差が激しかったり、秋は不安定な気候になりがちです。

重ね着などで体温調節ができるようにして、風邪をひかないように注意しましょう。

また夏の疲れが出始めるこの季節は、自律神経も乱れがち。

生活リズムを一定にして、無理をせず睡眠時間はたっぷり確保することが大切です。

そして秋特有のブタクサやヨモギなどの花粉が飛び交い、アレルギーが発症しやすいのも特徴。

「掃除はこまめにする」「医療機関を受診して早めに予防」など、アレルギー対策をしっかり行いましょう。

フィジカル面の注意点

減退していた食欲が回復し、ちょっぴり食べ過ぎ傾向になる秋。

お菓子や果物など「美味しいもの」の食べ過ぎで、体重増加にならないようにしたいですね。

涼しくなり始めて体を動かしやすい反面、運動会の練習や行事の準備で疲れが出やすく、子どもも家でのんびりしたくなります。

日が短くなり外遊びの時間も減りがちなので、運動不足にならないような工夫も必要です。

また普段スポーツをしている子でも、気温が下がると筋肉を痛めたり、怪我のリスクが少し増えます。

運動前ストレッチや準備体操などで、しっかりケアしましょう。

メンタルの注意点

長期休みの後は、学校での交友関係に様々な変化が起きます。

・なぜか友だちと話が合わずにギクシャク

・お休み中に急に仲良しになっている子たちがいる

・自分が知らない新しい遊びが流行している

など、大人からすると小さなことでも、子どもにとっては大問題なことも。

小さなほころびから「学校に行きたくない」「友だちに会いたくない」という気持ちになることもあるので、子どもの日頃の様子を観察しておきましょう。

また日照時間が短くなることでホルモンの分泌が鈍り、気分が落ち込んだり、イライラすることも増えるかもしれません。

「体を動かす時間を増やす」「子どもの話に耳を傾ける」などを心がけて、子どものメンタルをサポートしていきましょう。

親子でできる冬に向けての運動

本格的に寒くなる冬を前に、親子で運動を始めておくと、

・冷え防止

・筋肉量の維持

・免疫力アップ

・心肺機能の向上

など、よいことがたくさん!

親子でできる運動について紹介します。

○ ラジオ体操

○ サイクリング

○ ミニサッカー・キャッチボール

○ 公園一周ジョギング

○ 鉄棒ぶら下がり

ラジオ体操

「子どもが夏休みにやるもの」と思っているラジオ体操は、真剣にやると汗をかくような全身運動です。

約3分の間に、有酸素運動と筋トレ、ストレッチなど13種類の運動が組み込まれています。

一つ一つの動作を、大きくしっかり意識すれば、全身をバランスよく動かすことができ、血行促進や代謝アップをさせられます。

朝、起床後すぐにラジオ体操に親子で毎日取り組めば、生活リズムも整うでしょう。

サイクリング

「自転車ならいつも乗ってる…」と思うかもしれませんが、土手やサイクリングコースなど、安全にこぎ続けられる道を思いっきり走ってみましょう。

風を受けて走るサイクリングは爽快感があり、景色が変わってストレスも軽減できる運動です。

一定のリズムでこぐことでリラックスでき、脳の活性化にもつながるといわれます。

心肺機能を高める一方、下半身の筋力強化にもなって一石二鳥です。

ミニサッカー・キャッチボール

ボールを使った運動は、俊敏性や集中力、判断力をやしなえるうえに、運動能力の基礎が身につきます。

サッカーでは親子で対戦したり、PK合戦をしたり、パスをつなぎ合ったり、様々なバリエーションが考えられますね。

ミニサッカーといえども運動量は多いので、体を動かす楽しさを実感できるでしょう。

一方キャッチボールは、「ナイスボール!」「ボール、いくよ!」など、親子のコミュニケーションが密に取れる運動。

肩の動かし方やグローブの使い方など、ボールの投げ方の基本を身につけることができます。

公園一周ジョギング

ジョギングと聞くとハードルが高いですが、「公園一周だけ」と決めれば気軽に始められます。

親子で会話できる程度の速さで走るのがポイントで、公園の風景を眺めながら走れば、運動が苦手な子でも楽しめるでしょう。

ジョギングは心肺機能が鍛えられて、体力や持久力がつくうえ、適度な負荷により骨が強くなるといわれています

また一定のリズムで走ることで自律神経を整えるので、季節の変わり目に始めるスポーツとしては最適。

物足りなければ、2周でも3周でも子どもに合わせて増やしていきましょう。

鉄棒ぶら下がり

公園の鉄棒やうんていで、両手を使ってぶら下がるだけでも、握力や腕・肩・背中の筋肉が育ち、体幹が鍛えられます。

縮む動きは日常的にしていますが、伸ばす運動は少ないため、非常に効果的です。

特に背が伸びる時期は、関節や背骨に適度なひっぱりの力がかかり、骨の成長をサポートするといわれています。

親子で「どれくらいぶら下がっていられるか」のタイムトライアルをしたり、足をブラブラさせてみたり、遊びの要素を加えて挑戦してみましょう。

子どもの好奇心が育つ秋にこそ、親子でチャレンジを!

多くの食べ物が収穫期を迎え、「食欲の秋」とも言われる季節は、親子で果物狩りをしたり、料理をしてみたりと様々な体験ができますね。

また紅葉の中をハイキングしたり、キャンプに行ってみたり、いつもはできないことにも挑戦するチャンスです。

暑い夏が終わり涼しくなり始める秋は、体が動かしやすく、集中力も保てるようになるため、スポーツや習い事を始めるにはベストな季節です。

体を動かすことで血流がよくなり、溜まった疲労物質を流し出すことができます。

そして運動により適度に体が疲れると、夜、深く眠れて疲れが解消し、自律神経も整いやすくなります。

夏バテや暑さで疲れた体を回復させるには、実は「運動」こそが最適解。

親子で一緒に体を動かして、来るべき冬に備えましょう。

・秋は野菜の収穫や果物狩り、スポーツを体験するのに最適な時期。

・この時期にさまざまな経験をすることで子どもの好奇心を育てる。

・新学期が始まる季節は、体やメンタルの不調も出やすいので、その部分にも注意が必要。

・親子で体を動かして、冬を迎える準備が健康的にできる。

(参考文献)

・WeCapital(株) | 【秋と言えば?】食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋…6割以上が新たなことに挑戦しやすい季節と回答!どう過ごす?

・TIPNESS magazine | 【決定版】スポーツの秋とは?その由来や子どもとできるおすすめの運動も紹介

・ビジョン | スポーツの秋・運動の秋はいつ?なぜそう呼ばれれるのか、由来や機関、秋のおすすめスポーツをご紹介