大谷翔平から学ぶ!挑戦できない子が変わる目標設定

更新日: 2025.10.06

投稿日: 2025.09.12

親からすると…

「子どもはなんでも積極的に挑戦して、失敗してもいい!」

「目標を決めればやる気も出るはず」

と勝手に思うものですが、一方、子どもの方は…

「何を目標にしたらいいの…?」

「目標設定ってどうしたらいい?」

と疑問がいっぱい。

しかも自分に自信が持てなかったり、ちょっぴり臆病だったりすると…子どもの目標設定を親がどうサポートしていいのかわかりませんね。

そんな時、メジャーリーグでも活躍中の大谷翔平選手が高校時代に取り組んだといわれる「マンダラチャート」が役に立ちます。

目標を持つことの効果やマンダラチャートの活用方法を紹介します。

もくじ

目標設定がなぜ大事か?

漫然とスポーツや勉強をするよりも、目標を設定することで子どもの集中力があがり、結果も出やすいことがわかっています。

目標を設定すると、「こうなりたいから、◯◯を頑張る」など目的を意識した行動ができるようになります。

つまり逆算して、今なにをすべきかを理解できるようになり、「やらされている感」なしに前向きに取り組めるようになるのです。

目標に向かって積極的に取り組むことで自立心が育ち 、さらに目標を達成すると自己肯定感も高まります 。

また目標に向かう過程で、壁にぶつかったり難しい場面が出てきても、諦めずに頑張ることもできます 。

そもそも目標を立てることが、自分についてよく考え、掘り下げる作業になるので、自分を知るきっかけにもなります 。

そこで役に立つのがマンダラチャート。

マンダラチャートは目標や夢を具体的な行動に分解して書き込むことで、子どもが目標を達成しやすくなるツールなのです。

マンダラチャートとは?

メジャーリーグで活躍中の大谷翔平選手は高校生1年性の時、母校の花巻東の佐々木洋監督の指導で「目標達成シート」、いわゆる「マンダラチャート」を作成しました。

彼がストイックに野球に取り組み、二刀流を成功させた裏には、早い時期にマンダラチャートに出会い、目標に向かって細かなステップをクリアしたことが無関係ではないでしょう。

ではマンダラチャートとは一体なんなのでしょうか。

そもそもマンダラとは仏教のなかでも特に「密教」の世界観を表現した仏画のこと。密教の偶像が複数描かれており、その一つ一つがお互い影響し合って、一つの世界が形成されていることを表現しています。

マンダラチャートは中央に9マス、その周囲にもそれぞれ9マスの四角が8個並んだ、合計81マスの表になっています。

一番真ん中に最終的な目標や夢を書き、それを実現するために必要な要素を8つ、その周りに書きます。

その8つの要素を周囲の四角の中央マスに書き入れ、さらに細かく細分化して「どんな行動をするか」「どう工夫するか」に落とし込んでいきます。

すると中央の最終目標に対して、日々どんな行動を取るかが明確になるという仕組みです。

大きな目標をマンダラチャートの小さなマス目に細分化することで、すぐにできる小さな行動になり、「今日は目標が達成できた」と感じられます。

この達成感や自己肯定感こそが、子どもの目標や夢を叶えるためにとても必要なことなのです。

マンダラチャートの活用方法

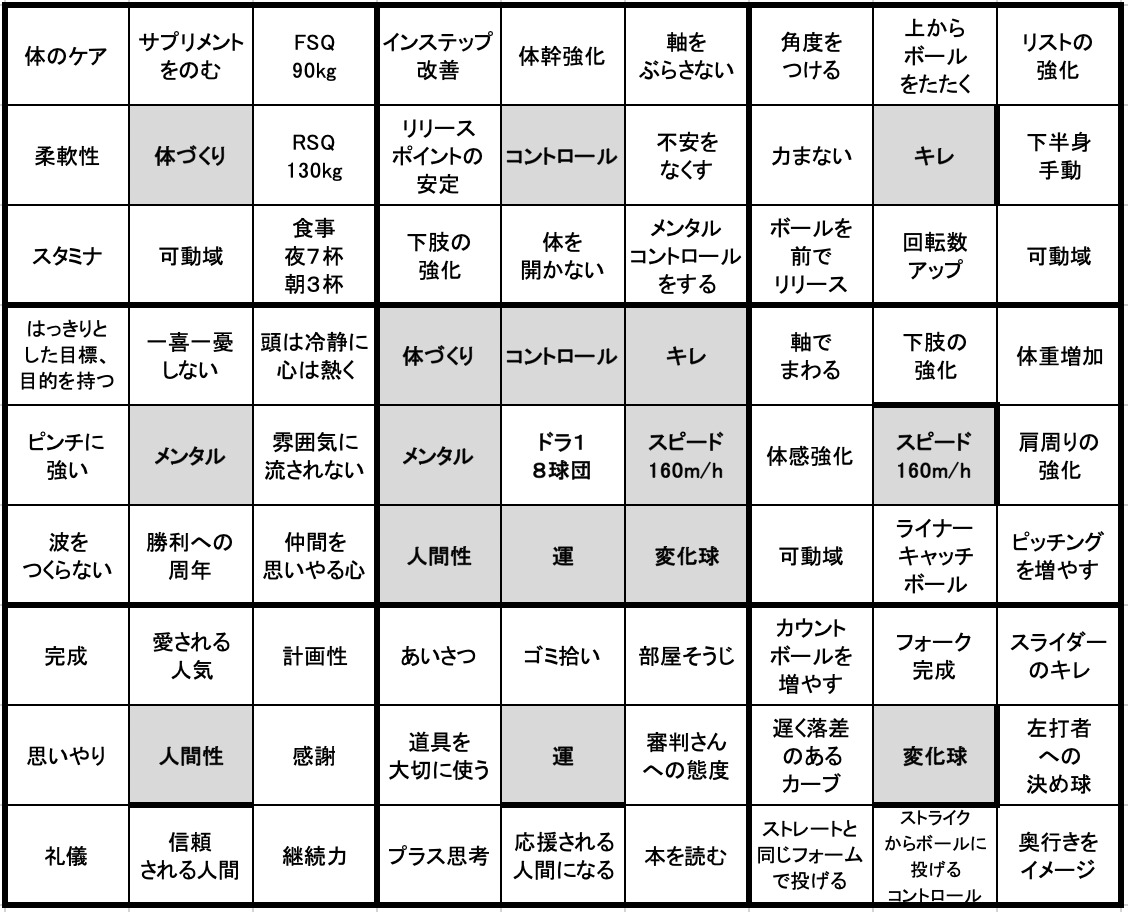

では大谷選手はどのようにマンダラチャートを使って、今の活躍につなげたのでしょうか。大谷選手のチャートを見てみましょう。

まず真ん中のコマには「ドラフト1位で8球団から指名される」という、最終的な目標や夢が書かれています。

その周囲の8コマには、目標を達成するために必要な要素を書き入れます。

「体づくり」「コントロール」「キレ」「スピード160km/h」「変化球」「運」「人間性」「メンタル」の8つの要素です。

今度はこの8つの要素を周囲のマスの中心に書きます。

それぞれの要素を身につけるために、「どんな行動が必要か」「どんな工夫をするか」などの行動目標を、重要なものから順に左上から書き入れていきます。

大谷選手の例でいえば、「体づくり」の要素を身につけるための、「体のケア」「サプリメント」「フロントスクワット90kg」「リアスクワット130g」といった、細かな行動指針が書かれています。

マスを埋めたら、日々この81個の行動目標をクリアしていくことで、最終的な目標を達成できるようになります。

マンダラチャートのポイントは、達成が難しそうな大きな目標を、クリアしやすい小さな行動に細かく分けること。

そうすることで「何をすべきか」がわかりやすくなり、クリアしやすいので達成感を少しずつ感じながら目標に向かっていけます。

小学生でもできる! マンダラチャートの具体的な方法について

81個のマス目を見ていると、「ウチの子にできるかなぁ…」と少し不安になりますよね。

でも、これと同じように作れなくても大丈夫!

小学生がマンダラチャートと作るときのポイントを紹介します。

→ 後から思いついたら書くでもいいし、空欄があってもいい。

→ マンダラチャートは書き換えや更新していくもの。最初から完成系を作る必要なし!

→ 目標は「Jリーガー」でも、「隣の席の子と仲良くなる」でもいい。

→ 「運動を頑張る」より、「1日15分縄跳び」などやることを明確に。

→ 「SNSを見ない」ではなく、「宿題が終わったら見る」という表現にする。

目標設定する際の親ができるサポートとは?

高校生だった大谷選手でも、マンダラチャートをつくるのは監督や周囲の指導あったでしょう。

小学生・中学生が一人で考えて、マス目を埋めていくのは少し難しいかもしれません。

子どもの目標設定を応援するために、親がサポートをしながら一緒につくってみましょう。

サポートの方法は…

○ 子どもの性格やタイプを見極める

○ アイデアを言語化する

○ 目標に取り組める環境づくり

○ サポーターに徹する

○ 時々見直してアップデート

子どもの性格やタイプを見極める

マンダラチャートの真ん中に書く「目標」や「夢」は、その子に合っている目標にすると、さらに効果的です。

おとなしい子なのに、「チームの代表になる」「舞台で発表する」などの個性にそぐわない目標にしてしまうと、達成する前に挫折してしまいがち…。

親が一緒に考えて、子どもの個性に合った目標設定にできれば、楽しみながら目標に向かって頑張れます。

アイデアを言語化する

子どもが目標設定をしようとすると、「自主練習を頑張る」「早寝早起き」など抽象的な表現になりがちです。

それだと「どう頑張るか」「何時に寝て、何時に起きるか」が具体的にわからず、行動に移しにくくなってしまいます。

ふんわりと子どもが目指したい方向性が見えたら、「1日15分素振りをする」「9時に寝て、7時に起きる」など、具体化・言語化するのを手伝いましょう。

行動目標のマスにやるべきことが具体的に書いてあれば、子どもも実行しやすくなります。

目標に取り組める環境づくり

「9時に寝る」を行動目標にしているのに、9時近くになってもテレビがついていて家の中が賑やか。

「宿題を30分で終わらせる」という行動目標なのに、ゲーム機やスマホが手に届くところに置いてある。

子どもは「朝6時に起きる」と書いてあるのに、親が起きてくるのは7時…。

このように、子どもが目標に向かって行動するときには、ある程度環境を整える必要があります。

「その誘惑に負けない子どもに育てたい」というのは、もう少し先の話。

子どもが誘惑されないような環境に整え、親も子どもをサポートできるようにしましょう。

サポーターに徹する

親としては「子どもには大きい目標を持ってほしい」「この目標の方がいいはず」などと、つい親の考えるベストな目標を提案してしまいがちです。

もちろん「言語化」や「適正な目標の設定」など、親のサポートが必要な部分もありますが、あくまでも目標を考え、記入をするのは子ども自身。

親が答えを決めるのではなく、子どもが目標や行動目標を導き出せるよう、「どうしたらいいかな」「何分やるようにしようか」などの問いかけをして、子ども主体で目標設定を進めましょう。

時々見直してアップデート

子どもの興味は移り変わることが多く、それ自体はまったく悪いことではありません。

少し前は電車の運転手になりたかったけれど、今の夢は宇宙飛行士。

最初はスポーツの試合を見るのが好きだったのに、「自分でもやってみたい」と思うようになったり。

マンダラチャートのよいところは、目標が変わったら、その都度新しいチャートにアップデートできる点。

また「設定した目標が難しすぎる」「なかなか達成できずやる気が薄れてきた」という場合も、見直しが必要です。

子どもの様子を観察しながら、成長ややる気次第で時々更新しましょう。

リーフラススポーツスクールでの目標設定について

リーフラススポーツスクールでは、春・夏・秋の合宿時に「ランクアップテスト」を実施しています。

このテストは種目の技術レベルと、テストを受ける際の挨拶やマナー、礼儀なども加味した昇給試験になっています。

ランクアップテストと聞くとシビアなイメージがあるかもしれませんが、実はこのテストの存在が、子どもの大きな成長につながっているのです。

例えばテストでは、

・ベストを尽くして頑張ったか

・テストの最初と最後に挨拶ができたか

・テストを受けている仲間を見守れたか

・指導してくれたコーチや頑張った自分にリスペクトがあるか

など、技術はもちろん、それ以上に大切なことをしっかりと見ています。

またテストまでにコツコツと努力することやテストを受けるという緊張感のなかで、合格した時の達成感や充足感は自信にもなります。

そして残念ながら不合格になった時も、「なにが足りなかったのか」「次回のために何ができるか」などを振り返る機会になり、「次は頑張ろう」というモチベーションにつながります。

スポーツでは、少しずつレベルアップした技術を身につけ、スポーツマンらしい態度を育むことが大切です。

子どもの成長に合った「目標=ランクアップテスト」を設定し、目標を達成するためにできることを積み重ねることで、子どもは驚くほど成長していくのです。

ランクアップテストの合格を目標にコツコツと努力している姿が見ることができて嬉しいという保護者の方の声もあります!

目標をクリアできずに落ち込んだら、子どもにどう声をかける?

目標を掲げたときは、親も子どもも張り切ってスタートダッシュで頑張ります。

しかし毎日のこととなると、なかなかクリアできずに落ち込んだり、やる気が薄れてくることもありますね。

そんなときは、どう声をかけたらいいでしょうか。

◯ 「チャートを作ったことがすごいんだよ」

◯ 「作戦変更のチャンスだね」

◯ 「3回連続でクリアできたから、1回休み」

◯ 「やる気を充電しよう」

◯ 「明日は続きからやろう」

「チャートを作ったことがすごいんだよ」

そもそも子どもがマンダラチャートを作成して、挑戦していること自体がすごいこと。

子どものやる気を認めて、それを伝えましょう。

無理すぎる目標や、頑張ってもクリアできないマスがあれば、時々考え直すことも必要です。

「作戦変更のチャンスだね」

マンダラチャートは一度作ったら終わりではありません。

クリアできないことを「戦略の見直し」としてゲームのように考えてみると、「ダメだ」「失敗した」という気持ちになりにくくなるでしょう。

その子に合った目標や行動目標を冷静に考えて、「少し頑張ればできる」設定にすると成長をより促すことができます。

「3回連続でクリアできたから、1回休み」

目標達成まで継続してチャートをクリアしていく途中、息切れすることもありますね。

一つ一つを積み上げる意識は大切ですが、時には適度なお休みも必要です。

一生懸命取り組んでいるからこそ、できなかったときに子どもは落ち込んでしまうもの。

「大丈夫」「完璧でなくてもOK」というメッセージを親から伝えましょう。

「やる気を充電中しよう」

頑張りすぎると、大人でも疲れてしまったり、やる気が出なくなることがあります。

子どもは大人のように気分転換をしたり、発想の転換が難しいので、大人から「充電」の提案をしてみましょう。

たまにはお休みして遊びに行ったり、チャートのことを忘れる時間も設けるといいですね。

「明日は続きからやろう」

できていない部分があっても、きっと「できたマス」もあるはず。

まずは達成できた行動目標に着目して、「ここまではできた」「クリアしてる!」と認識させましょう。

できている部分の続きとして、次は「できなかった部分」からスタートしてみてもいいですね。

「やったことが無駄じゃなかった」と前向きになれて、次に失敗しても「できた部分」に注目する習慣が身につきます。

マンダラチャートは親子のお互いの理解も深められる!

マンダラチャートを使って目標設定をすることで、

・小さいステップから目標や夢を叶える方法を学ぶ

・目標や夢から今できることを逆算できるようになる

・親子で思いを共有し、絆を深められる

など、日々の生活から子どものやる気やモチベーションが刺激され、毎日が変化するでしょう。

マンダラチャートは目標や夢を叶えるためだけでなく、自分自身を見つめなおすためのツールでもあるのです。

書き込んだら終わりではなく、日々子どもの成長に合わせてアップデートも必要です。

子どもと一緒にマンダラチャートをつくることで、親が知らない子どもの一面を知り、目標に向かう子どもを応援する機会にもなるでしょう。

このチャンスに親のマンダラチャートもつくって親子で共有するなど、親と子の理解を深めてみましょう。

・マンダラチャートは大きな夢や目標を小さなステップに細分化することで、少しずつ目標を叶えていくしくみ。

・子どもは目標を持つことで、スポーツや勉強など成果がでやすい。

・大谷翔平選手もマンダラチャートを使って、今の活躍につなげている。

・チャートをつくる時は、子ども主体で親がサポートするとよい。

・一度つくったら終わりではなく、子どもの成長に合わせてアップデートさせていこう。

(参考文献)

・パラサポWEB | 大谷翔平と同じメソッドで目標達成・課題解決!「マンダラチャート」の書き方・実践方法に迫る

・ダイアモンド・オンライン | 【大谷翔平のマンダラチャートに学ぶ】夢を実現できる人のワザ「具体化」の効果とは?

・HugKum | 大谷翔平が取り組んだ「マンダラチャート」とは?“なりたい自分”を実現するための『こども目標達成教室』

・ベネッセ | 家庭学習【学年別】オススメのコツ