スポーツが非認知能力を育てる!

投稿日: 2025.06.13

幼少期、児童期、そして生涯にわたってに必要な能力として世界的に広まりつつある「非認知能力」。

非認知能力は、これからの未来を担うすべての子どもたちの心と体の成長に欠かせないものです。

非認知能力の育成にはさまざまなアプローチがありますが、そのひとつとして注目されているのが、「スポーツを通して非認知能力を育む」という考え方です。

子どもの習い事としても人気のスポーツと非認知能力の関係、スポーツが非認知能力の育成につながる理由について、研究結果を元に紹介します。

もくじ

そもそも非認知能力って?

「非認知能力」とは、共感力やコミュニケーション能力、やり抜く力、リーダーシップ、問題解決力などの社会で生きていくために必要な人間力のことをいいます。

学力や知識力といったテストで計れる「認知能力」とは対照的に、数値で表すことのできない能力のことです。

根気強くあきらめずに物事に取り組んだり、さまざまなことに興味を持って前向きに学んだり、人生を豊かに暮らすうえで大切な力として、近年特に注目されています。

非認知能力には大きく分けて、「自分に関する力」と「他者と関わる力」の2つの柱があります。

「自分に関する力」は、自尊心や自己肯定感、レジリエンス(困難から立ち直る力)、挑戦力、共感力や自立心、自制心などです。

また「他者と関わる力」は、協調性、共感力、コミュニケーション能力、社交性、思いやり、道徳心などです。

社会的な変化が激しい昨今、的確に状況を把握し、自ら考えて臨機応変に行動する力がますます求められるでしょう。

これからの将来を担う子どもたちにとって、必要不可欠な力であるともいえます。

なぜ幼少期に非認知能力を育むことが重要なのか?

生涯にわたって、子どもの生きる力を支える「非認知能力」は、幼少期に身につけることが重要です。

その理由は、人の脳がもっとも成長し発達するのが幼少期であり、社会性や行動習慣を身につけるには最適な時期だからといわれています。

また非認知能力は「遊び」を通して育まれることが多く、子どもは「楽しい」「嬉しい」といったポジティブな気持ちから多くの力を吸収していきます。

子どもの遊びの中には、「思いやり」「共感する気持ち」「自己主張」「ゆずり合い」「がまん」など、社会性を身につける基礎がぎゅっと詰まっています。

そして家庭内の親やきょうだいとの関係から、「自己肯定感」や「自信」「協調性」「自制心」などを学ぶことができます。

非認知能力は、小学校〜高校〜社会と子どもの世界が広がる前準備として身につけておくと、集団生活においても非常に役立ちます。

研究結果から紐解く!スポーツと非認知能力の関係

水泳、ダンス、サッカー、野球、武道など

スポーツは、私たち大人はもちろん、子どもの習い事としても大人気です。

「体を動かすことで体力がつく」「あいさつや感謝で礼儀が身につく」「友達と関わることで協調性が育つ」など、さまざまなメリットがあることが知られていますが、研究の結果としても、「スポーツは非認知能力を育む」ということも明らかになりました。

研究したのは、東京成徳大学の夏原隆之助氏と慶應義塾大学の加藤貴昭氏です。

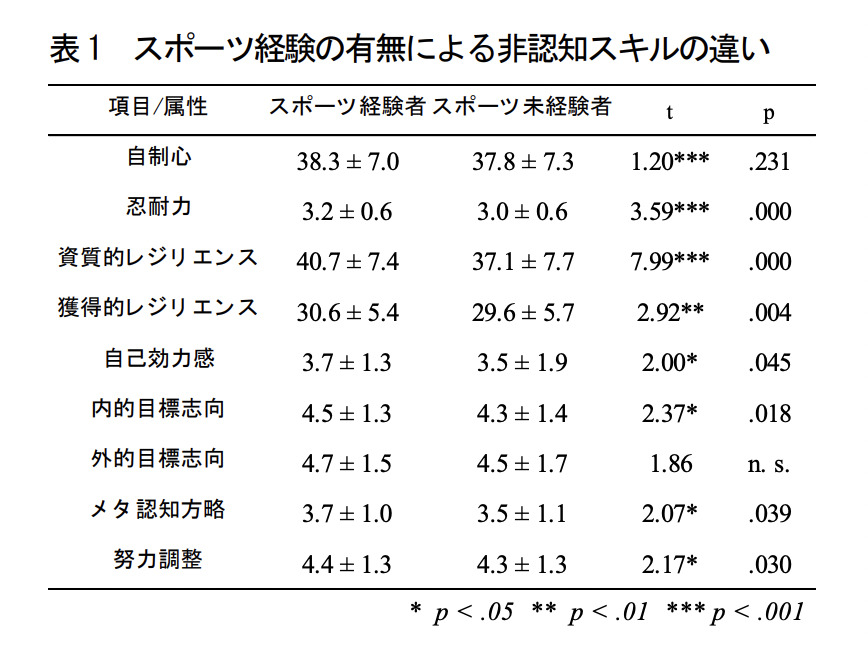

2015年から2016年にかけて、小学3年生〜中学3年生までの1,581人を対象に実施した「子どもの非認知スキルの発達とスポーツ活動との関連性」の調査によると、スポーツ経験のある子どものほうが、スポーツ経験がない子どもよりも、自制心、忍耐力、レジリエンス(困難から立ち直る力)、自己効力感、動機づけ(自分で目標を設定する力)、メタ認知(自分を客観的に知る力)といった非認知能力が高いことが明らかになったのです。(表1)

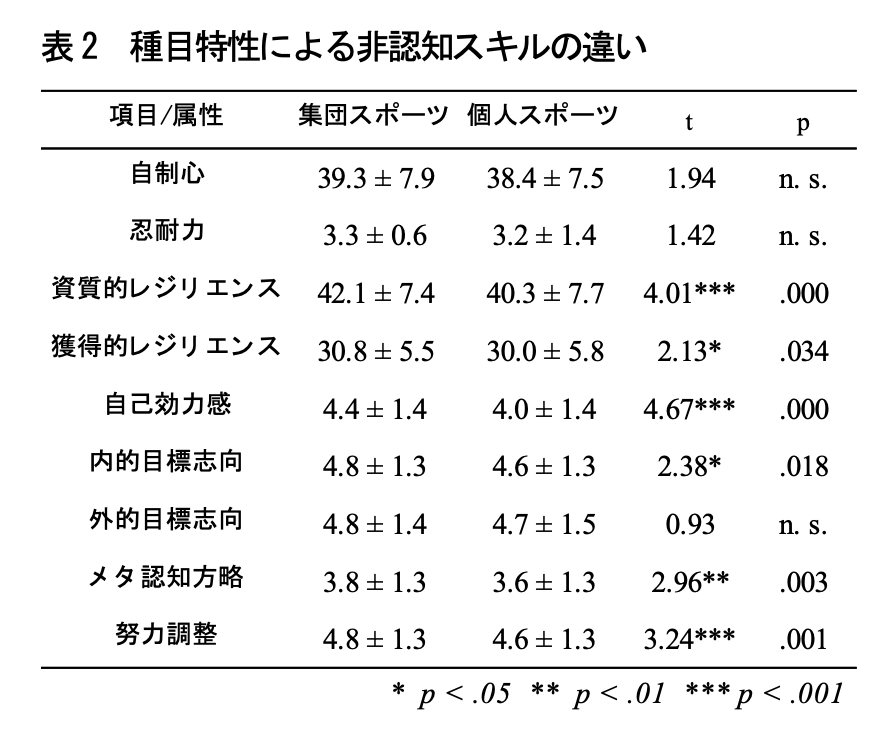

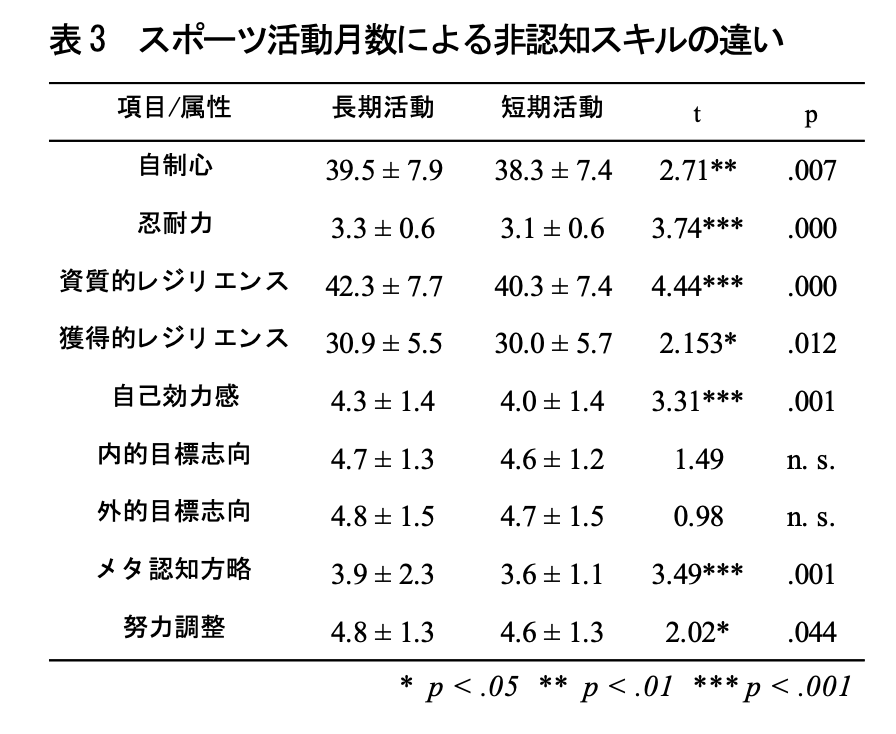

また個人スポーツよりも集団スポーツをしている子の方が非認知スキルを習得しやすく、なおかつスポーツ活動歴が長く、多くの時間を費やしている子の方が、非認知能力が高いという結果も出ています。

この研究によると、15歳までにスポーツ活動に1,000時間以上費やすことで、高い水準の非認知能力が育まれるという結果が得られました。

簡単に計算すると、5歳頃からスポーツを始めて週2時間、10年間続けることが目安になるでしょう。

特に10歳頃が非認知能力が育まれやすいという結果も出ており、小学生時代はスポーツに取り組むことがよいと考えられます。

スポーツ経験を重ねることで、「自分のパフォーマンスを高めるには何を行えばよいのか」など自分自身で考え、試行錯誤しながら今までできなかったことを成し遂げていくプロセスを通じ、非認知能力が育まれていくことが推察できます。

「スポーツを長く続けることが、子どもの自信や自己肯定感につながる」ともいえるでしょう。

スポーツに取り組む最適年齢とは?

ここでは、子どもの年齢と運動能力、運動技能の発達の関係について紹介します。

子どもの運動能力は年齢によって段階をふみながら発達し、以下のようにステージが上がっていきます。

・0歳から2〜3歳までは、“初歩的”な運動の段階

・2〜3歳から7〜10歳までは、“基礎的”な運動の段階

・7〜10歳以上は“専門的”な運動の段階

また、運動技能も年齢によって段階をふみながら発達し、以下のようにステージが上がっていきます。

・新生児から乳児までは、寝返りやおすわりなどの動作が可能に

・1歳〜5歳までは、歩く、のぼる、走る、投げるなどの基本動作が可能に

・5歳〜7歳までは、ラケットやボールなど道具を使う動作が可能に

・8歳以降は各種スポーツに取り組むことが可能に

これらのことから、「子どもは年齢とともに運動能力、運動技能が発達し、7、8歳くらいになると、いわゆる“各種スポーツ”に取り組むのに十分な心身の準備が整う」ということがいえます。

前述した「子どもの非認知スキルの発達とスポーツ活動との関連性」の研究結果と合わせて考えると、「子どもがスポーツを始めるのに適した時期は学童期である」「スポーツの経験を重ね、コツコツと続けていくことが、非認知能力の育成につながる」といえるでしょう。

スポーツ別 なにが非認知能力につながるか

では実際に、どのスポーツのどんな場面で非認知能力が育つのか、例を見てみましょう。

サッカー

常にボールが動き、オフェンスとディフェンスがくるくると入れ替わるサッカーは、多様な非認知能力が育まれる場といっていいでしょう。

○ 判断力

目まぐるしく変化する状況を把握し、味方と敵の位置を瞬時に理解して的確なボールパスを行わなくてはいけません。そのため素早い判断力が身につきます。

○ コミュニケーション力

味方の選手とアイコンタクトや声かけをしながら、連携を取る必要があるため、コミュニケーション力が養われます。

○ 粘り強さ

試合や練習を通して走り続け、ボールを追い続ける粘り強さと根気、精神力が身につきます。

野球

ピッチャーとバッターの1対1の勝負、そして一人一人に任される守備など、野球にも非認知能力を養うポイントがたくさんあります。

○ 想像力

バッターボックスに立って「次に来る球はなにか」、守備でも「ボールがどこに飛ぶか」など、状況や各選手の得手不得手などを考えながら予測する力、想像力がつきます。

○ 集中力

攻守がきっちり分かれている野球は、攻撃の最中もベンチの中で、また守備の際もいつ打球が飛んでくるかわからないなかで集中力を切らさずにいることが求められます。

○ 責任感

野球の守備は一人一人に役割を与えられ、自分のテリトリーを守り切る責任感が養われます。また役割意識も強くなり、責任を全うしようという気持ちが育まれるでしょう。

バスケットボール

バスケットボールのスピーディーな動きと状況変化についていくトレーニングは、さまざまな非認知能力を身につけるコツが詰まっています。

○ 協調性

仲間の選手同士、お互いの位置関係を把握して声を掛け合い、それぞれをサポートするような動きが必要になるため、協調性が養われます。

○ 適応力

試合状況や相手チームの動きによって、味方の戦術やフォーメーションを変えるなど、ケースバイケースの対処が必要になるため適応力が養われます。

○ 判断力

それぞれの選手が状況を見極め、瞬時にかつ自主的に動かなくてはならないため、判断力・決断力が身につきます。

武道

心と体を鍛え、高い精神性を重んじる武道は、自尊心を養い、同時に相手への敬意や感謝の気持ちも育てるという非認知能力の宝庫ともいえます。

○ 自制心

厳しい稽古に耐えながら、恐怖心や辛さに打ち克つ精神力を養います。そして感情的にならずに冷静な気持ちで、常に平常心を保つ自制心を鍛えることができます。

○ 礼儀

挨拶・返事・目上の人への敬意など、武道は常日頃から道場や稽古場で礼儀や規律を大切にしています。それを通じて、社会生活に必要な規範意識や礼儀作法などが身につきます。

○ 相手への尊重

試合の勝ち負けよりも、相手への敬意やズルをしない戦い方など、相手を尊重する気持ちが養われます。

スポーツで子どもの非認知能力をぐんぐん育てる!

幼い頃から体を動かし、スポーツに親しむことで、集中力や協調性、判断力やコミュニケーション力といった「非認知能力」が養われることがわかりました。

個人競技よりも団体スポーツの方がより非認知能力を高めるという研究結果がありますが、一番大切なのは子どもが楽しんで取り組めるスポーツであるということ。

子どもの「楽しい」「面白い」「やってみたい」という気持ちを尊重し、発達段階に合わせたスポーツに取り組んでみましょう。

そして「非認知能力が高い子どもは学力も高い」という研究結果があります。

それはスポーツで培われた「あきらめない心」や「ねばり強さ」、「冷静さ」などの非認知能力が、勉強に直結するからに他なりません。

また「非認知能力は大人になってからでも伸ばすことができる」、ということがわかっています。

親子でスポーツに挑戦したり、子どものスポーツを温かく応援したりすることで、親も「共感力」や「根気強さ」「自制心」などを身につけられるでしょう。

スポーツを楽しむ環境づくりが、小学生以降の、そして人生を通じてのスポーツライフにつながり、子どもの「生きる力」「人間力」になっていくことでしょう。

・スポーツ経験のある子どものほうが、スポーツ経験がない子どもよりも非認知能力が高いことが研究で明らかに

・幼少期からのスポーツ体験が、非認知能力の育成につながる

・幼児期から楽しみながらスポーツを始めると、小学生以降、充実したスポーツライフにつながる

非認知能力を育むには、スポーツが大きな要因であることが科学的根拠からも明らかになりました。

また、スポーツや運動を行っている期間が長いほど、非認知能力が高まることも分かりました。

それぞれの年齢や個性に合わせた段階の運動を楽しみながら取り入れることで、非認知能力を高めることに繋がるのはもちろんのこと、体の成長にも繋がっていきます。

子どもたちが興味を持ちながらも楽しめるスポーツや運動をたくさんさせてあげましょう!

(参考文献)

・児童期および青年期の子どもにおける非認知スキルの発達とスポーツ活動との関連性に関する研究(笹川スポーツ研究助成 夏原隆之/加藤貴昭)

・0〜5歳児の非認知的能力 事例でわかる!社会情動的スキルを育む保育(佐々木晃著・チャイルド本社)

・まちがえない!子どもの習い事(コモ編集部編・主婦の友社)