3歳〜6歳がカギ!子どもの足の指を動かして脳もぐんぐん育てよう

投稿日: 2025.11.07

足の指をしっかり動かし、刺激をすることで、子どもの脳の発達が促されることがわかっています。

特に3〜6歳は神経経路が大きく成長し、その後の脳全体の発達にも影響を与えます。

今回は子どもの足指の動きと脳や体の成長について考えてみましょう。

足の指を使えない子が増えている

現代は子どもの体についての心配ごとが多いですが、「足の指を使えていない」こともそのひとつです。

昔の子どもは、整備されていない道や公園を足指のつかむ力を効かせながら、歩いていました。

結果、足裏から足の甲の筋肉が発達し、指を踏ん張る力があったのです。

しかし現代の子どもは、そもそも外で遊ぶことが減ったうえに、舗装されたアスファルトの上を歩くので、足指を使わなくても安全に過ごせます。

また裸足で過ごすことが少ないため、足指のつかむ力を鍛える機会がありません。

結果、足の筋肉が鍛えられずに弱まり、足のアーチの崩れや扁平足、そして足の指を使えない「浮き指」の子が増えているといいます。

足の裏をしっかり使えないと体のバランスがとりにくくなり、集中力の低下や「転びやすい」「ケガをしやすい」など運動能力にも影響を与えるといわれます。

足の指はなぜ大事?

子どもの足指や足裏は、子どもの脳や神経系の発達に深く関係しています。

特に3〜6歳は著しく脳が発育する時期で、6歳頃までに大人の約9割にまで成長するといわれます。

その時期に第二の脳と称される足指の筋肉を鍛えて、しっかり地面をつかめるようになることは大切です。

足の指がなぜそんなに大事なのでしょうか。

○ 脳への影響

○ 心への影響

○ 体への影響

○ 健康への影響

○ 将来への影響

脳への影響

足の裏は第二の脳ともいわれるほど、神経が集まっている場所。

足裏で感じる「デコボコ」「熱い」「痛い」などのさまざまな刺激を信号にして、脳へと送っています。

その多種多様な信号を脳が受け取ることで、痛みや温度、体の位置などの体に関する感覚が幅広く育っていきます。

足指をよく動かして鍛えることで、脳を飛躍的に育て活性化できるのです。

体への影響

足裏で地面をしっかりと踏み、足指で地面をつかむことで、まずは体幹や姿勢が安定します。

そして走る・ジャンプする・方向転換するといった基本的な運動動作が、難なくできるようになります。

足指が機能することで、足首や膝、腰などの関節への負担が減り、ケガをしにくくなるでしょう。

メンタルへの影響

足裏や足指でしっかり地面をつかむことは、子どもの精神面にもよい影響があります。

姿勢が悪くなったり、体幹がぐらぐらしていると、気持ちが落ち着かず精神的にも安定しにくくなります。

また集中力も長続きしないため、学習面にも響きます。

足で体のバランスをとり安定することで、運動することにも苦手意識がなくなって、「自分にはできる」と自己肯定感も高められるはずです。

健康への影響

体の土台である足裏や足指がしっかりすると、よい姿勢が無理なく保てるので、体全体がリラックスできます。

呼吸が深くなり、声も大きく出すことができるでしょう。

また最近の子どもは足を動かさないことから、つま先の血流が悪くなりがち。

足指を日常的に動かすことで、血流がよくなり冷え性が改善するでしょう。

将来への影響

足指を使わないと、足指や足裏などの足周辺の筋肉が鍛えられず、浮き指や扁平足などになりやすくなります。

子どもの頃や若い頃はさほど影響がなくても、それらの状態が続くと、将来的に外反母趾になったり、膝や腰が痛くなったりと健康被害につながる可能性も高まります。

また足の指をしっかり動かすことで血流がよくなり、健康な体が維持しやすくなるといわれています。

小さなことに見える「足指を使う」ことが、子どもの将来の健康にまで影響するのです。

足の指を使うと脳の活性化につながる!

足には多くの神経が集まっていることは前述しました。

足の指を動かしている時、脳では「運動野」「感覚野」「小脳」「前頭前野」などの部位が連携しあって働いています。

足指を動かすことで多くの刺激が脳に伝わり、体を使うための神経が研ぎ澄まされていきます。

これらの神経ネットワークが次々つながることで、バランス感覚が磨かれ、自分が思った通りに体を動かせるように成長していくのです。

また足指を動かす動作は、手指を動かすのと同じように前頭前野(考える脳)を刺激します。

つまり脳が急成長する3〜6歳の間に足を使ってよく遊んだ子どもは、集中力・判断力がよく育ち、精神的にも安定した子どもに育つと考えられます。

日頃から足指を動かし、脳へのさまざまな刺激を伝えて脳を活性化させましょう。

子どものうちに足の指を使う習慣を!

足の指を使うことが、子どもの健康や脳の成長に大きく影響することがわかりました。

では具体的に足の指を使う習慣を身につけると、どんなよいことがあるのでしょうか。

○ 姿勢がよくなる

○ 集中力アップ

○ 疲れがとれやすい

姿勢がよくなる

足指をしっかり動かすと、足指から足裏、足首などの足回りの筋肉が働き、下半身や骨盤、腹筋、背筋など、体の中心になる筋肉がうまく連携して、体のバランスが整います。

足指をしっかり踏ん張れるようになると、体の芯を支えるインナーマッスルが連動して動くようになるからです。

また体を支える土台である足がしっかりすると、その上に立つ体の重心も真っ直ぐに保たれ、姿勢がよくなります。

そして足指を動かすと、足裏にある神経が「今、どんな姿勢になっているか」の情報を脳に伝えます。

この体の位置感覚が育つと、体の傾きや支え方を自然と調整できるようになり、無理なくバランスを取れるようになるでしょう。

集中力アップ

「脳の司令塔」と呼ばれる前頭前野も、足の指を動かすと活発に動くといわれます。

前頭前野は、「考える」「注意して見る」「集中する」「気持ちのコントロール」などを担当する重要な場所。

つまり足指を日常的に動かすことで、集中力を高められ、思考力もアップするのです。

また足指を動かすことで、脳からも心臓からも遠い部位の血流が活性化されます。

血流がよくなると酸素や栄養が脳にまでしっかり運ばれるので、頭が冴えて集中力・記憶力も向上するでしょう。

疲れが取れやすい

血の巡りが悪くなりやすい足の指を動かすことで、体の血流がよくなり、疲労物質が排出されて、疲れが取れやすくなります。

また足裏の神経が刺激されると副交感神経が優位になって、リラックス効果があるという研究結果もあります。

副交感神経が優位になると、呼吸が落ち着き緊張状態がゆるむので、よく眠れるようになるでしょう。

足に関するよくある悩み

近年は子どもの外遊びや運動時間が減り、さまざまな体の問題が起こっています。

なかでも足は体を支える大事な部位であり、子どもの足トラブルは一生に関わる重大な問題になるかも…。

子どもの足指でよくある悩み・トラブルについて見ていきましょう。

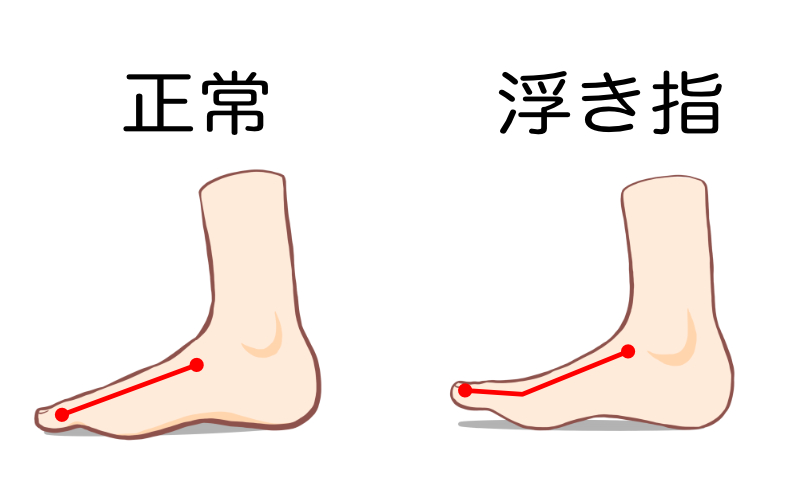

浮き指

子どもがサイズの合わない靴を履いたり、運動不足などで足指をあまり使わないと、浮き指になることがあります。

浮き指とは、指が地面につかずに浮いてしまっている状態のこと。

本来であれば、かかとから足の裏、足指も親指から小指までが地面について、足全体で体を支えるのが通常の状態です。

浮き指になると体の重心が後ろにズレて、猫背気味になって腹筋が使えなくなります。

重心がズレるので転びやすく、運動能力が下がってしまいます。

また日常的に疲れやすく、集中力が下がってしまうでしょう。

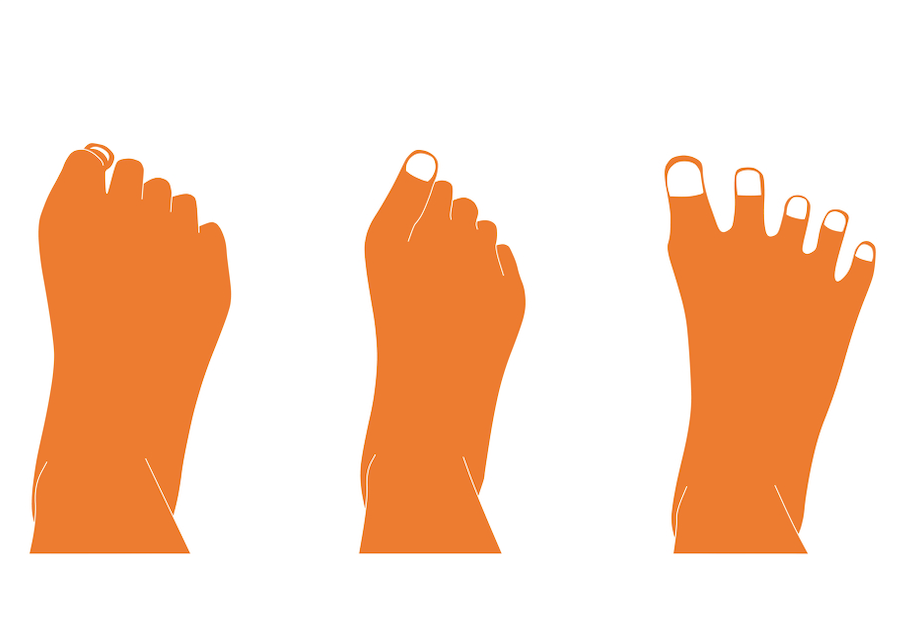

曲がり指

小さいサイズの靴を履いたり、生まれつき中指が長かったり、足指を使う機会が減ると、曲がり指と呼ばれる状態になることがあります。

曲がり指は、中指や小指が真っ直ぐに伸びず、曲がった状態になることをいいます。

曲がり指になると指の付け根が痛くなったり、魚の目やタコができやすくなります。

また体の土台である足が安定していないことで、体全体のバランスが取れず、転びやすくなります。

扁平足

子どもは5歳頃まで足裏のアーチがなく、誰もが扁平足の状態です。

足指や足裏を使って遊んだり、走ったりすることで少しずつアーチが作られ、そのアーチが衝撃を吸収してくれるようになるのです。

しかし近年は子どもの運動機会が減り、座っている時間が長いことで、子どもの扁平足が急増しています。

扁平足になると体が疲れやすく、走るのが遅くなる傾向も。

また人は足裏にアーチがあることで体の中心線を保っているので、姿勢も崩れやすくなり膝や腰痛などの原因になります。

足の指を使えると「スポーツの上達」にもつながる

子どもが足の指を使えるようになると、スポーツもグンと上達します。

足指に力が入ると地面をしっかりつかめるため、押し出す力が強くなり、瞬発力・推進力・スピード力がアップします。

そして体のバランスがよくなることで、動きを止めたり方向転換が早くなり、全体的なパフォーマンスが上がります。

また姿勢と体幹が安定することで、「走る」「蹴る」「打つ」「投げる」といった一連の動作が正確にできるようになるでしょう。

ケガもしづらくなり、体の不具合が起きにくくなるという副産物もあります。

足指が使えるようになる体操

現代は足指を使う機会が少なく、「なかなか外で遊ぶ時間がない」「裸足で遊ぶような場所がない」という子どもも多いでしょう。

そんなときには、家でできる足指トレーニングを上手に利用しましょう。

親子で楽しみながらできる体操や遊びを紹介します。

足指じゃんけん

足の指を手の指に見立てて、親子でじゃんけんをしてみましょう。

親指を上に、それ以外の指を下に丸めて「チョキ」。

すべての足指を広く開いて「パー」。

足指じゃんけんで積極的に足指を動かすことで、普段「浮き指」で使われていない指をしっかり使うことになり、筋力がアップして浮き指が改善します。

また踏ん張る力やバランスを取る力も強化され、足指をしっかり使えるようになるでしょう。

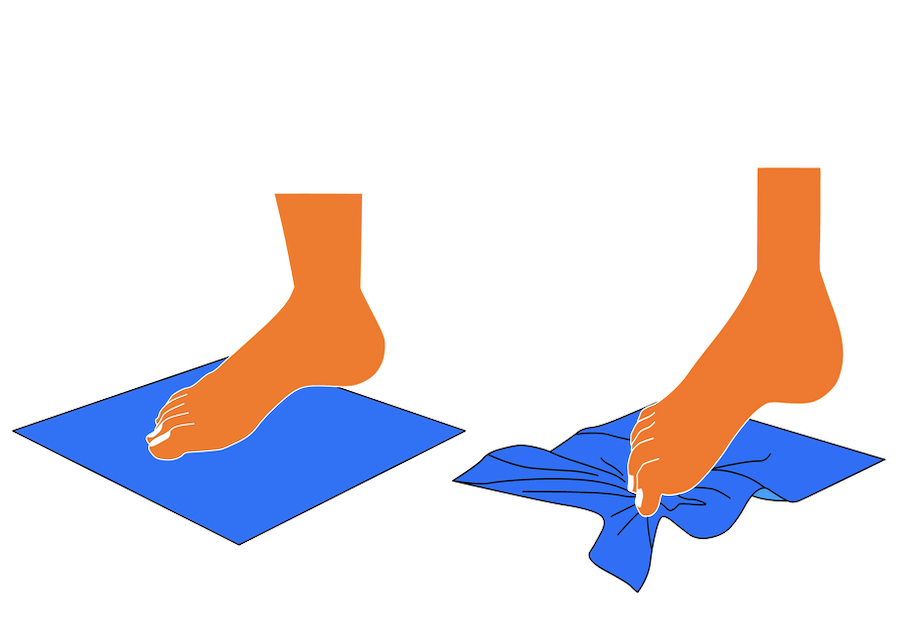

足指ギャザー

フローリングや畳など、タオルが滑る素材の床で行います(マットや絨毯の上だとタオルが滑らないので一時的に外しましょう)。

タオル(フェイスタオルかハンドタオル程度の大きさ)を用意したら、裸足の状態で椅子に座ります。

タオルの端に足を乗せて、そのまま足指を使ってタオルをたぐり寄せ、タオル1本をたぐり寄せたら終わりです。

家族で競争したり、タイムを測って毎日記録すると盛り上がります。

足指ギャザーは足指や足裏の筋力を鍛えるので、浮き指や扁平足の改善に役立ちます。

足指綱引き

タオルや紐などを足の親指と人差し指の間に挟んだり、足指全体で持つなどして綱引きをします。

タオルを指から離したり、相手側に引き寄せられたら負けです。

危ないので必ず床に座って行いましょう。

この足指綱引きも足全体の筋力を鍛えるので、浮き指や扁平足の予防・改善になります。

足指を動かすことで脳や運動能力を活性化できる!

足の指を動かすことで、脳が活性化し、運動能力や集中力にまで影響があることがわかっています。

特に脳がもっとも成長する3〜6歳の間にしっかり足を動かし、鍛えることが大切です。

足は生涯、子どもの体を支えてくれる大切な部位。

足を鍛えて正しく動けるようになることで、これから成長する子どもたちのさまざまなトラブルを事前に防ぐことができます。

日常生活のなかで、

・足に合う靴を選ぶ(そして正しく履く)

・運動やスポーツを積極的に行う

・足指トレーニングを習慣化する

などをして、足の指をなるべく動かして、親子で楽しく足の筋肉を鍛えましょう。

・足の指を動かすことで脳の発達が促され活性化される。

・足の指を動かし筋力をつけることで、子どもの体や心、メンタルまで影響する。

・足指を鍛えると、姿勢がよくなり集中力もアップしてスポーツも上達する。

・運動がなかなかできない時は、足指を鍛える遊びや体操でもOK。

(参考文献)

・KUMMON | 足の指が脳にも関係!? 子どもの足について知っておこう

・こそだてまっぷ |【足育先生が教える】足育とは?6歳までに生涯健康な体を育もう

・足育先生 | 子どもに運動(歩行)が必要な理由とは?

・絵本ナビスタイル | 子どもの集中力を高めるには、“足の指”を使うのがポイント