子どもがスポーツでなかなか上手くならずに悩んだときの、親のNG行動、OK行動

投稿日: 2025.10.21

子どもが新しく始めたスポーツ、「子どもがやりたいと言ったから」「親自身が子どもの頃習っていて、自分の子にも習わせたかったから」などきっかけはさまざまですが、スポーツを頑張りながら、楽しく続けて欲しいですよね。

しかし、スポーツと切り離せないのが、「スランプ」とよばれる一時的な成長の停滞です。

なかなか上手くならずに悩んだ状態が続くと、「練習してもうまくならない」「友達にタイムを抜かされた」などとネガティブな言葉を発するようになり、「スポーツを辞めたい」「練習に行きたくない」などと言い出す子どもも少なくないようです。

親はこんなとき、どのように関わればよいのでしょうか。

非認知能力と関連づけて解説します。

もくじ

スランプはだれでも訪れるもの。成長するために欠かせない

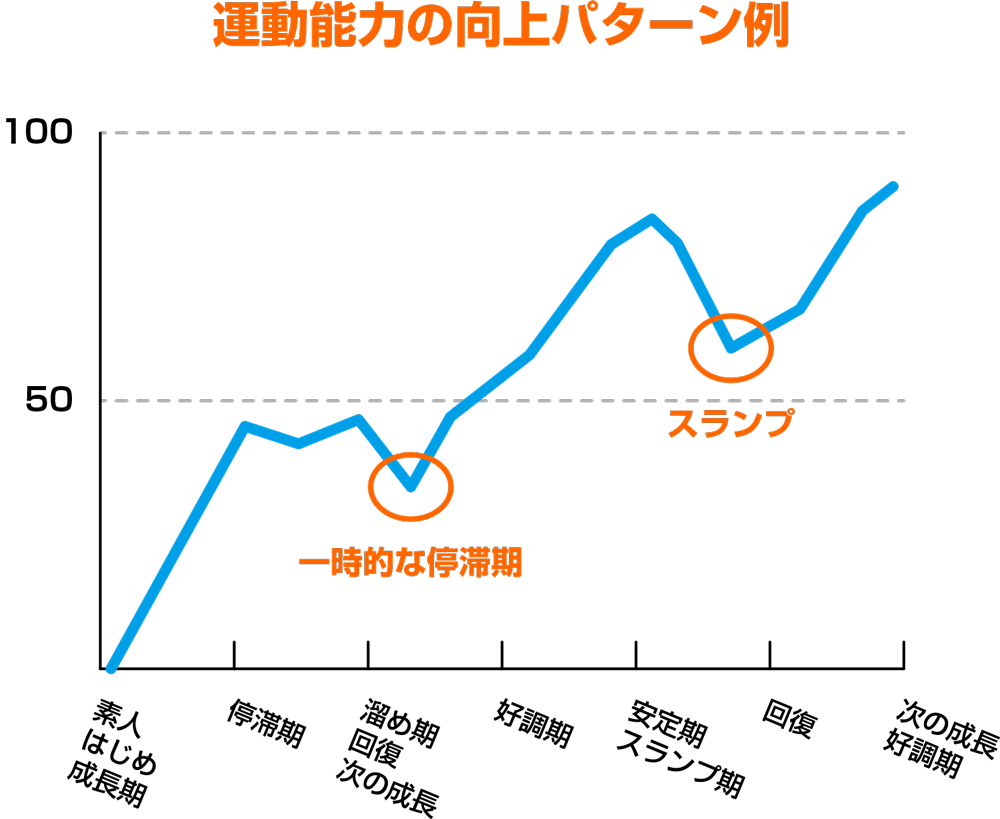

スポーツを始めると、最初は順調に上達していくことが多いですが、そもそもスポーツの能力は、必ず右肩上がりにぐんぐん伸びていくものではありません。

「レベルアップした」と思ったら停滞がはじまり、その時期は上手になりません。

しかしその後またレベルアップしていく、というパターンを繰り返すものです。

伸びが止まる状態のことを、一般的に「スランプ」とよんでいますが、ほとんどは、「プラトー」(=一時的な停滞状態)のことだと言われています。

スランプとプラトーの違い

ここでは、スランプとプラトーの違いについて説明します。

スランプ:心身の調子や実力が一時的に不振になり、本来持っている能力を発揮できず、成績やパフォーマンスなどが落ち込んでいる状態

プラトー: 「高原」「台地」を意味する言葉で、学習や作業の進歩が一定の水準に達した後、一時的に停滞し、伸び悩む状態。

スランプとプラトーの最大の違いは、スランプが「これまでできていたことができなくなってしまう」という実力の下降(後退)を意味するのに対し、プラトーは「努力しても成長が止まり、頭打ちになっている」という実力の停滞(横ばい)を意味する点です。

スポーツにおける「なかなか上手くならない」時期は、成長するために欠かせないものです。

だれにでも訪れることを知っておきましょう。

子どもがスポーツでなかなか上手くならず悩んでいるときに増える言動

子どもがスポーツで悩んでいるとき、その悩みがスランプによるものか、プラトーによるものかによって、見られる言動の傾向は異なります。

スランプの場合

・集中力が続かない。

・「自分はもうダメだ」などネガティブな発言が増える。

・疲れやすい、食欲がない、よく眠れないなど身体的な不調が見られる。

などの言動が見られることがあります。

プラトーの場合

・練習の時、工夫や試行錯誤が少なくなる。

・新しいことにチャレンジしようとしない。

などの言動が見られることがあります。

子どもがスポーツでなかなか上手くならずに悩んでいるときの、親のNG行動

子どもがスポーツで伸び悩んでいる時、親としては心配になり、つい口を出したくなるものですが、その関わり方が子どもの成長を妨げてしまうことがあります。

子どものやる気や自立心を削いでしまう、親のNG行動を紹介します。

子どもがスランプの時の親のNG行動

スランプは、技術的な変化や精神的な疲れなど、何らかのきっかけで一時的に調子を崩している状態です。

・子どもを感情的に問い詰める

「なんでこんな簡単なミスするの?」などと、結果やプレー内容に対して感情的に責めるのはNGです。責められることでますます自信を失ってしまいます。

・過去の成功体験と比べてプレッシャーをかける

「前はできていたのに」「去年のあの大会ではもっと活躍していた」といった、過去の良い時との比較は、子どもにとって強いプレッシャーになります。

・精神論で無理に追い込もうとする

「気合いが足りない!」といった精神論だけで解決させようとするのもNGです。精神論だけでは本質的な解決にはつながりません。

子どもがプラトーの時の親のNG行動

プラトーは、それまでの練習で得た技術が体に馴染むまでの成長の準備期間とも言えます。

次のステップに進むために必要な大切な時期です。

・「練習量が足りない」と決めつけ練習を強要する

伸び悩みの原因を「練習の量」に求め、無理に練習を増やさせようとするのはNGです。疲労が溜まり、怪我のリスクを高めたり、オーバーワークによる燃え尽き症候群を招く可能性があります。

・コーチやチームに対して否定的な意見を言う

子どもの前で指導者やチームの悪口や不満を言うのは絶対にNGです。子どもは親と指導者の間で板挟みになり、チームに対する信頼感を失ってしまいます。

・他の子どもや兄弟と必要以上に比較する

「○○くんはどんどん上手くなっているのに」「お兄ちゃん(お姉ちゃん)はもっと努力していた」など、他人との比較は、子どもの自己肯定感を大きく低下させます。

子どもが悩んでいる時の親の声かけや行動

子どもがスポーツに伸び悩む時期、最も大切なのは、親子の信頼関係です。子どもが「辞めたい」などのネガティブな意見や感情を打ち明けてきても、否定せずにまずは受け止めましょう。

共感し、気持ちを安心させることで、その後の前向きな対話につながります。

また、スポーツの結果に関係なく、「あなたはあなたのままで素晴らしい」という無条件の愛を伝え続けましょう。

「スポーツの成功が親子の愛情の条件ではない」ということが感覚的に分かれば、子どもは失敗をおそれず挑戦し続けられるでしょう。

子どもがスランプの時の親のサポート:気持ちの回復を最優先に

まず、「頑張っているのは知っているよ」「誰もが通る道だから大丈夫」と声をかけ、不調を責めるのではなく、共感を示すことが大切です。

次に、「今、何に一番悩んでいる?」「どんなときに楽しくて、どんなときに悔しい?」といったオープンな質問を通じて、子ども自身の言葉で現状を話してもらいましょう。

親が原因を決めつけるのではなく、対話を通じて一緒に原因を考える機会を作ります。

もし心身ともに疲弊しているようであれば、無理に続けさせず、一時的にスポーツから離れ、リフレッシュさせることも一案です。

子どもがプラトーの時の親のサポート:成長の「質」と自立心を育む

目に見える結果が出なくても、「この前の練習で○○が成長していたね!」などと声をかけ、努力の過程や具体的な変化を認め、声をかけましょう。

子どもは「結果は出せなくても、自分はお母さんお父さんに見てもらえている」と感じ、安心します。

自分で解決できないような時は、「もしコーチに相談するなら、どんなことを聞いてみる?」と問いかけ、コーチに質問するという行動力と質問力を育むようサポートを。

また、停滞期は体の成長と重なっていることもあるため、親は食事や睡眠といった体調管理の環境整備を行い、パフォーマンスの土台づくりを見直すことも大切です。

親が焦り過ぎないことも大事

この時期にお母さんお父さんが最も大切にすべきこと。

それは、焦りすぎないことです。

子どもが「上手くいかない」という壁に直面し、それを自分の力で乗り越えようと試行錯誤する過程こそが、真の問題解決能力やレジリエンス(精神的回復力)を育む土台となります。

親が早急に結果を求めたり、過度に介入したりすると、子どもから「自分で考える力」を奪い、成長の機会を摘んでしまいます。

お母さんお父さんは、結果や技術的なことに口を出す「第二の指導者」ではなく、「無条件で応援すること」。

結果だけでなく、日々の努力や成長の過程を認め、ねぎらい、スポーツを続けるための環境を整えることに集中しましょう。わが子が自ら考え、行動し、乗り越える力を信じて、温かく見守ることが何よりも大切です。

子どもがスポーツでなかなか上手くならずに悩んでいる時は、問題解決能力ややりぬく力、自立心を育む良い機会です。

親からの適切なアプローチで、子どもの“ネガティブ”を“ポジティブ”に変換していきましょう。

・スランプはだれにでも訪れるもので、成長に欠かせない。

・子どもに命令したり、比べたりするのはNG。

・スランプは、子どもの問題解決能力、やりぬく力、自立心を育む良い機会。

スランプは、みんなが経験する道であることが分かりました。

その経験をネガティブに捉えてしまうのか、ポジティブに成長するために必要なものと捉えるのかで、子どもたちの成長に大きく関わっていくものとなります。

また子どもがスランプに陥った時の親の対応も今後の子どもの成長に大きく関わっていきます。

子どもだけの判断を受け入れることや、親の気持ちを全面に押し出すのではなく、親子でしっかりと話し合い、考える時間を設け、スランプから抜け出すための方法を一緒に見つけ、解決できるように動いてみましょう!その様にすることで、子どもの課題解決力ややり抜く力が身に付いていきます。

(参考文献)

・男の子のちゃんと自立できる脳の育て方(成田奈緒子、子育てアクシス著・PHP研究所)

・All About|スポーツ系習い事を子どもが辞めたがった時の対処法

・食育情報サイト「ごはんだもん!げんきだもん!|スポーツ心理学 メンタルってなんだ?

・プラトーとは?スランプとの違い、両者を乗り越えるポイントは?(出典:武田塾)

・スランプとプラトーの違いとは?〜停滞を乗り越えるスポーツメンタルの視点〜(出典: 日本スポーツメンタルコーチ協会)