小学生の近視が増加中!視力低下を引き起こす生活習慣

更新日: 2025.04.22

投稿日: 2025.04.17

近年、小学生をはじめとする子どもの近視が増加傾向にあります。

視力低下は、学校生活における学習への影響はもちろん、将来の生活にも関わる可能性があります。

この記事では、子どもの近視が増えている原因や、視力低下を引き起こす可能性のある生活習慣について詳しく解説していきます。

もくじ

視力1,0以下の子どもは小学生で3割超え! 子どもの近視が増えている原因や推移

わが子が小学校の視力検査でひっかかり、ドキッとした経験のある保護者の方も多いのでは?

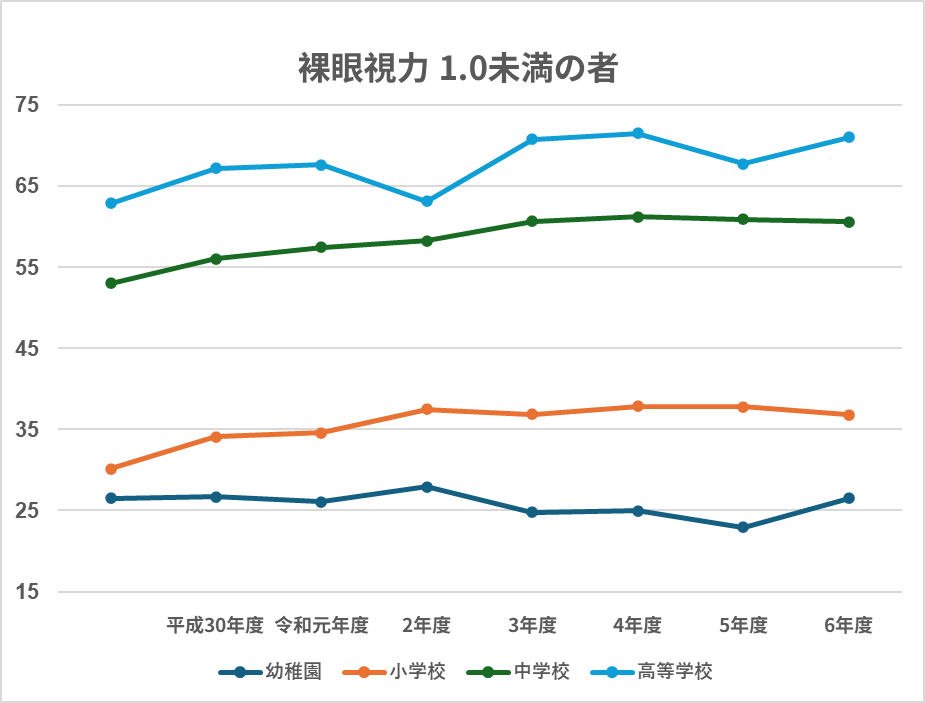

文部科学省によると、日本の子どもの近視の人口は年々増加傾向にあり、視力1,0以下の子どもは小学生で3割を超え、中学生では6割、高校生では7割を超えているそう。

また、保護者に対して、「子どもの健康について気になること」について聞いたところ、「視力」は、1位の「虫歯・歯並び」(42.8%)に続いて第2位(32.3%)となっており、興味・関心の高さが伺える結果となりました。

https://sndj-web.jp/news/003242.php

図1 「裸眼視力1.0 未満の者」の割合から園・小学校のグラフを抜き出して掲載

(出典:文部科学省)

なぜ、子ども達の視力が低下してきてしまったのでしょうか。

以下、子どもの視力低下の原因として考えられていることを紹介します。

デジタルデバイスの普及と近距離作業の増加

現代の子どもたちの生活は、昔と比べて大きく変化しました。

特に、スマートフォン、タブレット、携帯型ゲーム機などのデジタルデバイスが急速に普及したことで、子どもたちが日常的に近くのものを長時間見つめる機会が圧倒的に増えています。

デジタルデバイスの画面は、本やノートと比べて明るく、細かい文字や動きのある映像が多いため、目は常にピントを合わせようと働き続けます。

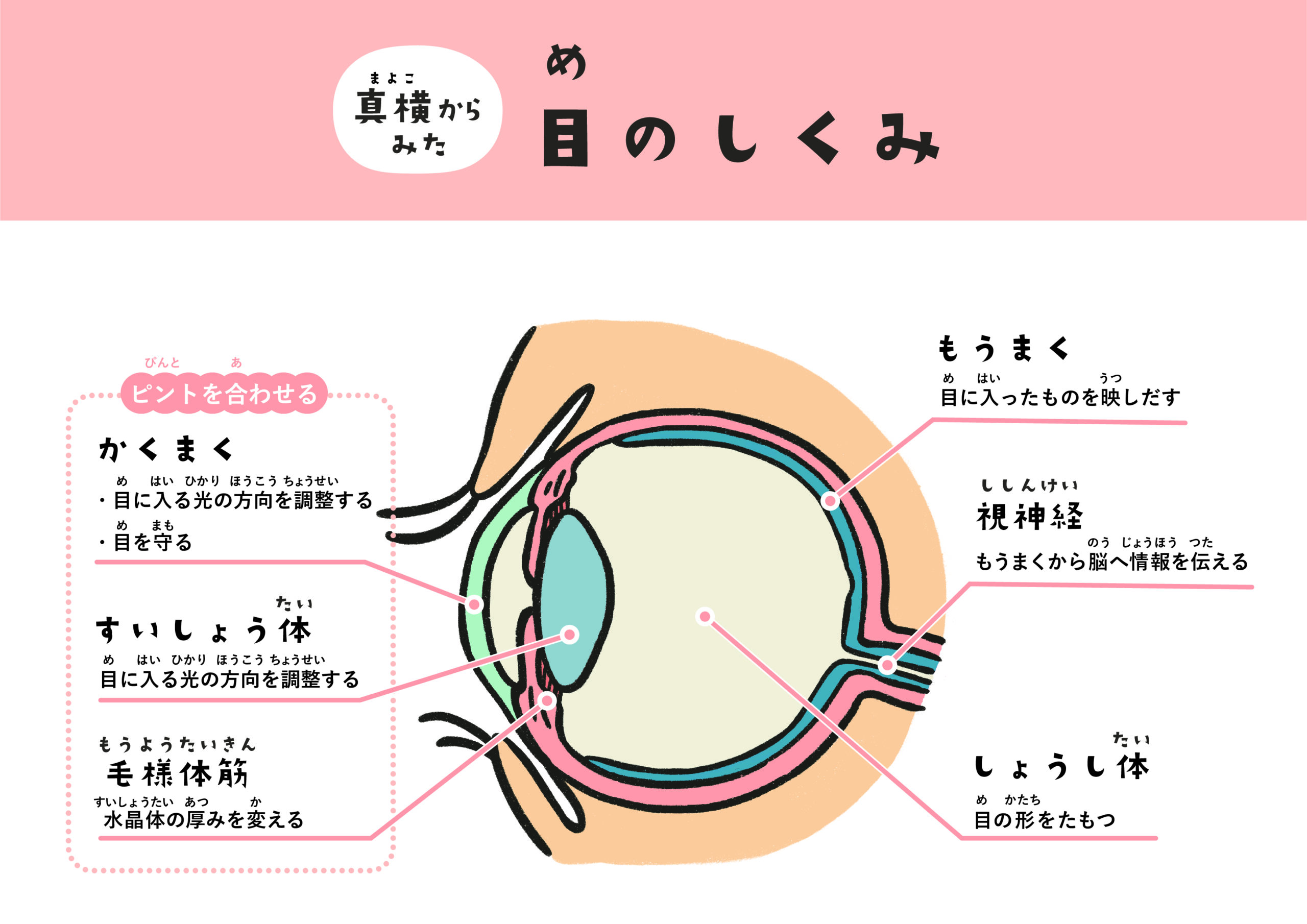

近くのものを長時間見続けると、目のピントを調節する筋肉が緊張し、その状態が長く続くと、遠くを見る際のピント調節がスムーズにできにくくなります。

これが近視の始まりや進行につながると考えられています。

外遊びの減少

習い事や塾通いの増加、安全上の理由などから、現代の子どもたちは屋外で遊ぶ時間が減っています。

これは、体力の低下だけでなく、目の成長にも悪影響を及ぼす可能性があるといわれています。

近年の研究では、太陽光を浴びる時間が少ないことが、子どもの目の成長、特に眼軸長(目の奥行きの長さ)の伸びすぎに関わっている可能性が示唆されています。

また、屋外で遊ぶ際には、自然と遠くの景色を見る機会が増えます。

遠くを見ることは、目のピント調節筋をリラックスさせ目の負担を軽減する効果があります。

屋外活動の減少は、このような遠くを見る機会を奪ってしまうことにつながり、近視になりやすいと考えられているのです。

近視とは?

そもそも、近視とはどのような状態を表すのでしょうか。

近視とは、「眼球の形が前後方向に長くなって、目の中に入った光線の焦点が合う位置が、網膜より前になっている状態」を表します。

そのため「近視」になると、近くのものははっきり見えますが、遠くのものがぼやけて見えます。

ちなみに、焦点と網膜の距離が長い(=眼軸が長い)ほど、近視が強いことになります。

近視の症状は、近くのものはハッキリ見えるものの、遠くのものはぼやけて見えます。

一方で、乱視の症状は眼に入ってきた光が一か所で焦点を結ばず、複数に分散してしまうことによって起こります。

そのため、近くでも遠くでもぼやけて見えたり、二重に見えたりするのが特徴です。

遠視は、遠くを見るときは調節力が足りているので見えますが、近くを見るときは調節力が足りず、ピントが合わないためはっきり見えない状態を指します。

近視になるとどうなる?

近視かどうかは、視力検査だけでは判別できません。

屈折検査など、眼科での詳しい検査が必要です。

視力低下の原因は近視だけではなく、他の眼疾患が原因の可能性もあるので、眼科の受診が大切です。

眼科受診のタイミング

以下のチェックリストにひとつでもあてはまる項目がある場合は、眼科を受診すると良いでしょう。

⬜視力検査、眼科検診で眼科受診を指摘された。

⬜検診では問題なかったが、「黒板の字が読めない」と言うことがある。

⬜検診では問題なかったが、目を細めてみたり、横目でものをみたりすることがある。

⬜検診では問題なかったが、光をひどくまぶしがることがある、

⬜検診では問題なかったが、物に近づいてみることがよくある。

⬜検診では問題なかったが、黒目の大きさが左右で異なる。

そのほか、親からみて気になることがあれば、早めに受診することが大切です。

子どもが「近視」と診断されたら

子どもが「近視」と診断されたら、眼科医の指導のもと、メガネやコンタクトレンズを用いて視力矯正を行うのが一般的です。

ただし、コンタクレンズは自分で装着する必要があるため、一般的には小学生のうちにコンタクトを使用することは推奨されておらず、中学生になってからが望ましいとされています。

メガネは「黒板の字が見えにくくなる」というような不都合が生じてきたらかける必要があります。

いずれにしても、眼科医と相談しながらかけ始めるタイミングやかける時間を決め、「メガネ生活」に慣れていくことが大切です。

必要に応じて、眼軸長(眼の奥行)の伸長を抑制する点眼薬を処方されることもあります。

また、特殊なハードコンタクトレンズを夜寝る前につけ、就寝中に角膜の形を変化させることで視力を矯正する「オルソケラトロジー」(自費診療)という治療もあります。

視力は遺伝するの?

親が近視の場合、子どもも近視になりやすい傾向があることはよく知られています。

これは、目の形や機能など、近視になりやすい体質が遺伝する可能性があるためです。

しかし、近年における子どもの近視の急増は、遺伝的な要因だけでは説明できないと考えられています。

もし遺伝だけが原因であれば、これほど短期間で近視の子どもが増えるとは考えにくいからです。

現代の近視の増加は、遺伝的な体質を持つ子どもたちが、デジタルデバイスの長時間使用や屋外活動の減少といった環境要因にさらされることで、より近視を発症しやすくなっている、あるいは進行しやすくなっているという「遺伝と環境の相互作用」によって引き起こされている可能性が高いと考えられています。

つまり、遺伝的に近視になりやすい体質を持っていても、生活環境に気をつけることで近視の発症や進行を遅らせることができる可能性がある一方、遺伝的には近視になりにくい体質を持っていても、不適切な生活習慣を続けることで近視になってしまう可能性もあるということです。

これらの要因が複雑に絡み合って、現代の子どもたちの近視の増加を引き起こしていると考えられています。

そのため、近視を予防し、進行を抑えるためには、生活習慣の見直しが非常に重要なのです。

近視を防ぐための生活習慣と注意点

子どもの近視を防ぐめには、日々の生活の中で様々な点に注意を払うことが大切です。

以下、4つ紹介します。

外遊びや屋外活動を積極的に

子どもの近視予防には、1日に合計2時間以上を目安に、できるだけ体を動かす遊びを取り入れながら屋外で過ごすことが大切です。

太陽光を浴びることで分泌されるドーパミンが眼球の過度な成長を抑え、近視の進行を遅らせる効果が期待できるといわれています。

日本と同様に子どもの近視が進行しているシンガポールでは、国をあげて子どもの外遊びを奨励しているそうです。

日差しの強い日は紫外線対策をしつつ、曇りの日や平日も意識して屋外活動を取り入れましょう。

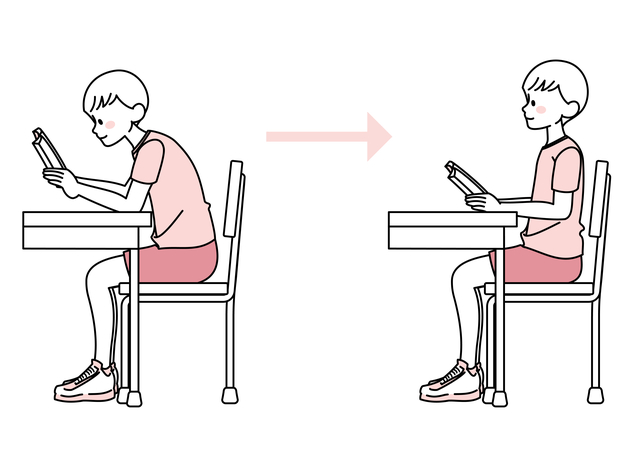

正しい姿勢で読書や学習を

読書や学習時には、本やタブレット、スマートフォンなどの画面から30cm以上(肘を伸ばして持てるくらい)の距離を保ち、背筋をまっすぐ伸ばして椅子に深く腰掛け、机と体の間に拳一つ分のスペースを作る正しい姿勢を心がけましょう。

手元が暗くならないようスタンドライトなどを活用し、影ができないように光源の位置にも注意することが大切です。

デジタルデバイスを使い過ぎない

スマートフォン、タブレット、ゲーム機などのデジタルデバイスの利用時間は、1日1~2時間以内を目安に制限し、特に就寝前の使用は控えましょう。

海外では「20-20-20」の法則が大事だと言われています。

これは、20分間デジタル画面を見たら、20フィート(約6m)を離れたところを20秒間見るということです。

日常生活ではここまではできなくても、目と画面の距離は30㎝以上離し、30分に1回は休みを入れ、遠くを10~20秒見るようにする習慣づけるとよいでしょう。

ブルーライトカット機能のある眼鏡やフィルムを使用することも有効な場合がありますが、確かなエビデンスはなく過度な期待は禁物です。

定期的に眼科を受診する

近視の進行を早期に発見し、適切な対策を講じるためには、定期的に眼科を受診して視力検査を受けることがとても大切です。

子どもの視力低下が心配な場合、半年から年に1度のペースで受診し経過を見守っていきましょう。

子どもの近視進行を抑えるために、今できること

小学生を中心とした子どもの近視は増加傾向にあり、その背景には現代ならではの生活習慣が深く関わっています。

子どもが近視と診断された場合でも、適切な時期に眼鏡を使用したり、眼科医の指導のもと点眼薬やオルソケラトロジーといった治療法を選択したりすることで、進行を抑えることが期待できます。

また、治療と並行して日々の生活習慣を見直すことが、子どもの将来の視力を守るための大切な一歩となります。

将来的に、近視矯正のための手術といった選択肢もありますが、まずは今できる生活習慣の改善に取り組み、サポートしていきましょう。

・子どもの近視が増えている。原因は「遺伝」よりも「環境」。

・近視と診断されたら医師の指導を受けながらメガネなどを用いて対応する。

・生活習慣を見直すだけでも視力低下を防ぐことができる。

参考文献)

「気をつけよう!子どもの近視」(出典:公益社団法人 日本眼科医会)

「近視とは」(出典:ロート製薬)

「子どもの近視が増加!原因やスマホを使う時に気をつけることは?」(出典:ハーモニーズKUMON)

「子どもの近視について」(出典:島本眼科医院)

専門家コメント

フリーライター・エディターとして、育児、教育、暮らし、PTAの分野で取材、執筆活動を行っています。息子が所属していたスポーツ少年団(サッカー)では保護者代表をつとめ、子ども時代に親子でスポーツに関わることの大切さを実感しました。PTA活動にも数多く携わり、その経験をもとに『PTA広報誌づくりがウソのように楽しくラクになる本 』(厚有出版)などの著作もあります。「All About」子育て・PTA情報ガイド。2 児の母。