【2025年版】学校帰りに子ども同士で遊ぶ約束を…安全に楽しく遊ぶために親子で作る遊びのルール

更新日: 2025.04.09

投稿日: 2025.04.15

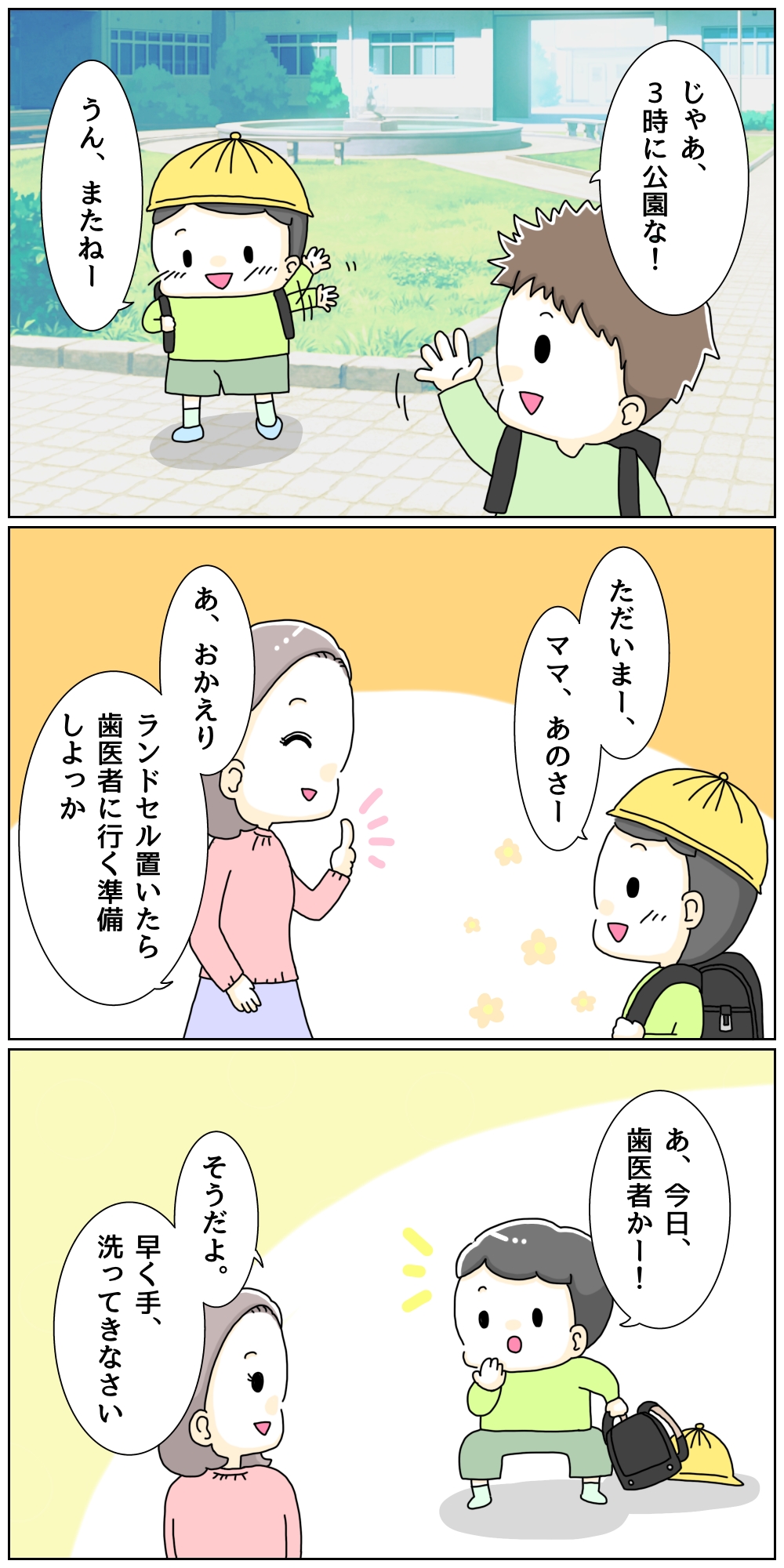

子どもが低学年のうちは、子ども同士で遊びの約束をしてきても、こんなことありますよね…

「日にちや時間がはっきりわからない」「約束の場所に行っても会えずに帰ってきた」など、心配なことも多いですね。

「相手の親に連絡をしたほうがいいの?」

「初めての行く場所の時は付き添うべき?」

子どもが安心・安全に友だちと遊ぶには、どんなルールや約束ごとを決めるのがいいのでしょうか。

現代の子どもの遊び事情って?

近年は共働きの家庭が増え、学童に入る子や鍵っ子の子どもたちなど、遊びの事情も変化しています。

子どもの遊び事情について調べてみました。

学童の子と一般の子が遊ぶ場合

学童保育は、放課後児童クラブや学童クラブなどさまざまな呼び名がありますが、基本的には同じ事業で、放課後の子どもの居場所です。

児童館や学校の一画で行われている学童もあれば、完全に独立した学童施設もあり、一般の子と交流できるところや一緒に遊べない学童など様々な形態があります。

学童の運営は公的と民間があり、毎月利用料金を支払って受けるサービス(おやつや保険など)なので、基本的には一般の子とは行動を別にしているところが多いでしょう。

学童の子が一般の子と遊びたい時は、前もって保護者から学童に連絡をしてもらい、その日だけお休みすることもできます。

友だちの家には行かない?!

子どもがお互いの家を行き来する機会も、減少傾向にあります。

これは各家庭の考え方や共働きが増えていることも影響しているようです。例えば…

・働いているので、大人がいない間に家に来るのは困る

・相手の家の連絡先や保護者を知らないので、何かあったら不安

・自分が来てほしくないから、相手の家にも行かないでと言う

などの意見が多く聞かれます。

「遊ぶ時は公園や校庭開放で」「親がお互い知っている同士ならOK」など、決まったルールはないので、子ども保護者同士で相談しながら決めるのがいいでしょう。

切っても切り離せないゲーム問題

気軽に持ち運びができ、インターネットにもつなぐことができるゲーム機は、今や子どもたちの遊びの中心です。

同じ機種であればネットがつながらない屋外でも対戦でき、友だちの家に集まればWi-Fiを使ってオンラインで対戦相手を見つけてゲームをすることもできます。

最近はゲーム機を使ってSNSを利用する子どもも増えており、「うちはスマホを持っていないから大丈夫」と安心できない状況です。

低学年のうちは「ゲーム機は持ち出さない」「友だちと遊ぶ時は公園で運動する」などのルールを徹底し、高学年になったら話し合いでルールを決めた方がいいでしょう。

意外と外遊びも人気

「最近の子はゲームばかり」「公園で遊ぶ様子を見ない」など、印象だけで決めつけていることもあります。

確かに以前と比べれば少なくなった外遊びですが、ゼロになった訳ではありません。

ゲームを持っていない子や持ち出し禁止の子が一緒に遊ぶ場合人数が集まった場合など、「鬼ごっこ」や「だるまさんが転んだ」を新ルールで遊ぶ子どもも一定数いるのです。

学研教育総合研究所の調べでは(2024年9月)、放課後の過ごし方として平均44分間、外遊びをしているという結果があります。

体を動かす爽快感を感じると、「またやろう!」と盛り上がり、しばらく公園遊びのブームが訪れることも。

「こんな遊び、知ってる?」「お母さんが小さい頃はさぁ…」など、外遊びのバリエーションを増やすアイデアを提案してみましょう。

子どもが気をつけること

子どもが成長するにつれ、子ども同士で約束をしてくることも増えるでしょう。

最初はうまくいかなくても、失敗を重ねるにつれて、上手に友だちと遊ぶ約束ができるようになるはずです。

子どもが気をつけるポイントは、

○ 約束は「どこで」「誰と」「何時に」を相手と確認する

○ 危ない遊びやケンカはしない

○ 約束を守る

約束は「どこで」「誰と」「何時に」を相手と確認する

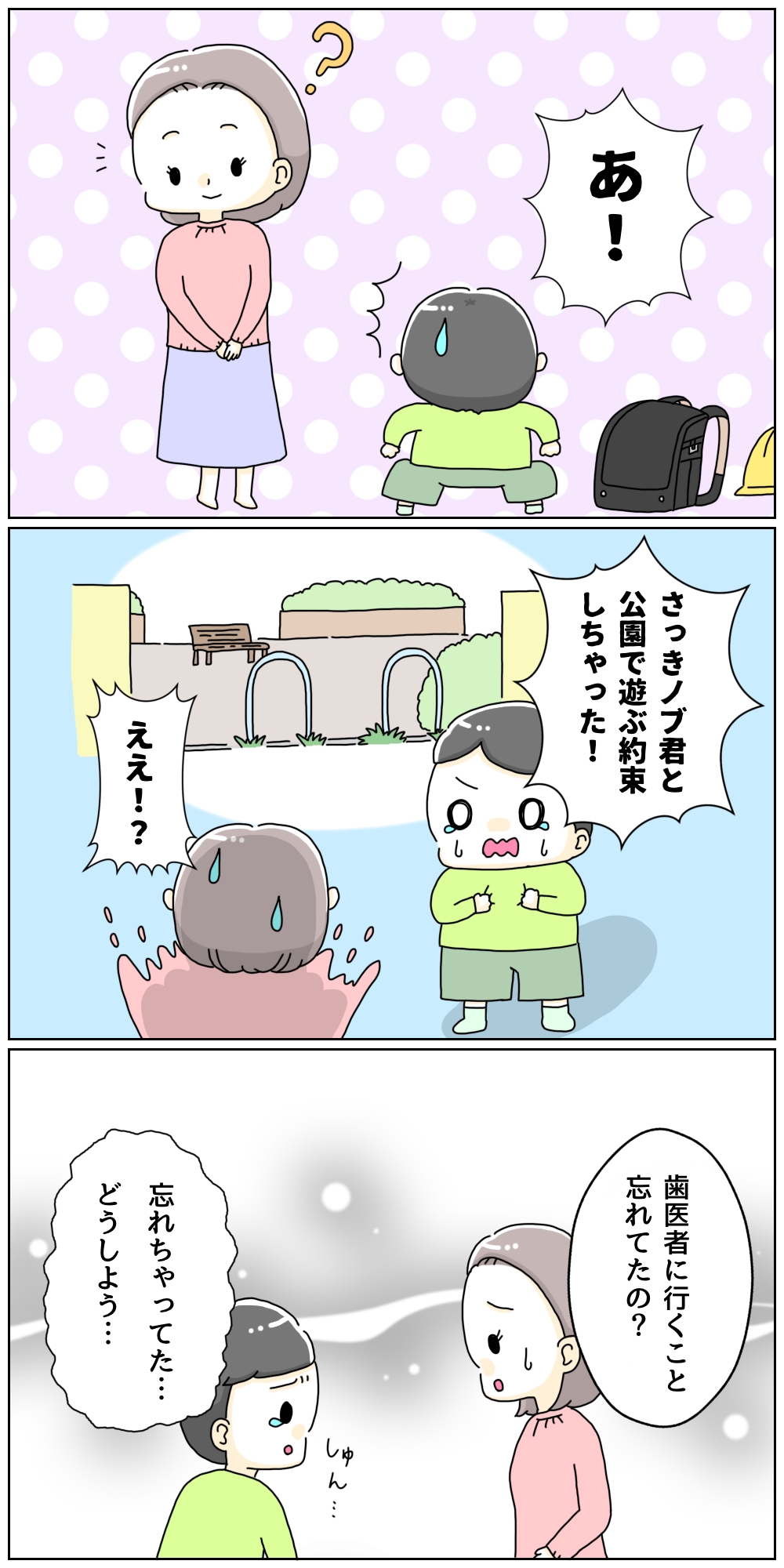

子どもは「遊ぶ約束をした」ことだけは覚えていても、待ち合わせの時間や場所は曖昧なことが多いもの。

わが子は「今日の放課後」のつもりでも、相手は「日曜日」だと思っていたり…相手は「遊ぶ約束、したっけ?」なんてことも、よくあります。

友だちと遊びたいと思ったら、「どこで」「誰と」「何時に」の3つだけはしっかり決めるように伝えましょう。

「約束ノート」をつくって、そこに日付や時間、友だちの名前を記入できるように項目をつくり、友だちと約束した際に書くことで親も子どもも確認できるようにするのも1つの手段です。

危ない遊びやケンカはしない

子ども同士で遊ぶようになると、大人の目を離れて自由になる分、危険な行動やケンカにはより注意が必要になります。

トラブルはケガのもとになり、最悪の場合、事故などに巻き込まれることもあるからです。

・子どもだけで知らない場所には行かない

・誘われても知らない人について行かない

・ケンカや仲間はずれはしない

など、いつもよりモラルを守る意識や道徳感が必要になります。

遊びに行く時は親の連絡先を持たせ、なにかあったら必ず連絡をするように約束させましょう。

約束を守る

友だちとの約束を守る、家族の決まり事を守るなど、「約束」や「決めたこと」を子どもに守ってもらいましょう。

約束した内容が曖昧で、はっきりしない場合は、相手の家に連絡を入れたり、待ち合わせの場所にとりあえず行ってみたり、「自分がした約束は守る」ことが大切です。

何度か失敗をくり返すうちに、「約束する時はこれを決めないとダメ」「相手に確認が必要」など、大切なルールがわかるようになります。

反対にこのルールを身につけてしまえば、中〜高学年になった時、友だちと遊ぶ時にスムーズにトラブルなく待ち合わせなどができるようになるでしょう。

また「持ち物は忘れない」「お金の貸し借りはしない」「帰宅時間は守る」など、各家庭の決まりや約束もしっかり伝えておきます。

保護者が気をつけること

子ども同士の約束には、保護者側にも気をつけることがあります。

◯ 初めての場所には一緒に

◯ 持ち物の管理

◯ 相手の保護者とのコミュニケーション

◯ 子どもの気持ちを理解する

初めての場所には一緒に

初めて行く場所は、子どもにとっても保護者にとっても不安なもの。

車の往来は激しくないか、人通りが少ない場所ではないかなどのチェックを兼ねて、初めての場所にはできれば一緒に同行したいですね。

初めて友人宅に呼ばれた時も、可能なら家まで送り、そのまま相手の保護者に一言挨拶をするといいでしょう。

顔がわかれば、それ以降のやり取りもスムーズになり、情報交換ができるかもしれません。

持ち物の管理

持ち物を失くさないように名前を書き、「必ず持って帰る」「置きっぱなしでどこかに行かない」など、子どもと管理方法について共有しましょう。

友だちとの物の貸し借りや交換もトラブルのもとになりかねないので、子ども同士だけではしないようにしましょう。

またお金を持たせる場合も、その日に使う分だけを持たせ、失くさないようにします。

帰宅したら、持ち物を一緒に確認する習慣をつけましょう。

相手の保護者とのコミュニケーション

遊び相手の保護者を知っていれば、一緒に遊んでも、なにかあった時に連絡が取れるので安心です。

もし保護者を知らない子と遊ぶことになったら、自分の連絡先を持たせて、相手の子経由で渡してもらうなど、コミュニケーションを取るようにしてみましょう。

親同士がつながっておくと便利なこともあるので、保護者会などで顔を合わせる機会に声をかけてみてもいいですね。

子どもの気持ちを理解する

子ども同士の約束は、大人から見れば不完全で心許ないものですね。

相手に迷惑をかけたくない、子どもの約束を実行させてあげたいと思うばかりに、「なんできちんと約束してこないの!」と叱ったり、友だちと会えなかった時に、「ほらやっぱり」などの心無い言葉を投げかけてしまいがちです。

友だちとの約束が叶わなかったら、「遊びたかったよね」「今回は残念だった」と子どもの悲しい気持ちに寄り添いましょう。

そして「次はどんなふうに約束をすれば楽しく遊べるか」を考え、改善していけば、少しずつ「約束する力」が身につくはずです。

親子で決めるルール

子どもが急に友だちと遊ぶ約束をしてきても慌てないように、親子で「友だちとの遊びのルール」を決めておきましょう。

子どもの成長に合わせて、ルールを改善していくことも必要です。

◯ 誰とどこで遊ぶかを親に伝える

◯ 病院や習い事などの予定を確認

◯ 行動の流れを共有する

◯ 楽しく・仲良く遊ぶこと

誰とどこで遊ぶかを親に伝える

「誰と」「どこで」「何をして遊ぶ」かを、親に伝えるように子どもに言い聞かせましょう。

親が働いていて直接聞けない場合などにも、電話やメールなどの方法で伝達手段を共有することが大切です。

放課後や習い事の時だけ使うキッズ携帯などを契約してもいいですね。

病院や習い事などの予定を確認

できれば前日の夜や朝に、その日の予定を親子で一緒に確認しましょう。

「17時から習い事だから、16時半までに家に帰ってくる」

「この日は歯医者さんだから、友だちとは遊べない」

など予定をはっきりと伝えておくと、子どもも約束をしやすくなります。

行動の流れを共有する

例えば、待ち合わせ場所に行っても友だちが来なかった時はどうするか…「30分間は待つ」「友だちの家に行ってみる」「待っても来なければ家に帰ってくる」など、次の行動を一緒に考えて共有しておきましょう。

キッズ携帯などを持っていない場合は、一度家を出たら連絡が取りづらくなり、保護者の不安や心配だけが大きくなってしまいます。

その時々で変わると子どもが混乱をするので、「待っても来なければ一度家に帰る」といったルールをつくっておくと、安心ですね。

楽しく・仲良く遊ぶこと

大人の目が届かないところで、子どもだけで遊ぶようになると、自分たちだけのルールで動くようになり、時には意見の食い違いなども起こるでしょう。

そこで一人をみんなで攻撃したり、嫌な思いをする子がいては、なんのために約束までして一緒に遊んだかわからなくなります。

中立の立場で判断ができる大人がいない場所では、一緒に遊ぶ子が「楽しい気持ちで遊べるように」を心がけるようにしたいですね。

友だちの家で遊ぶ時に気をつけること

「友だちの家にお邪魔する」「知らない家に遊びに行く」というのも、迷うことが多いケースです。

どんなことに気をつけたらいいのでしょうか。

◯ 相手の保護者がいる時に行くようにする

◯ お菓子・飲み物を持参する

◯ その家のルールに従う

◯ 帰宅時間を守る

相手の保護者がいる時に行くようにする

友だちの家に遊びに行くなら、できれば相手の保護者がいる時がいいでしょう。

もし反対の立場なら、自分がいない時にわが子が会ったことのない友だちを呼んで家で遊んでいるとしたら…「冷蔵庫、開けられたら嫌だな」「勝手に寝室に入らないかしら…」などとちょっぴり心配になりますよね。

できれば保護者が家にいるタイミングで訪問し、最初にお邪魔する時は子どもを送って、保護者同士で挨拶するのが理想的です。

お菓子・飲み物を持参する

友だちの家に遊びに行く時は、お菓子と飲み物を持参するのがベストです。

「手土産」というよりも、各自自分で持参するようなイメージです。

出す側からすると「アレルギーは大丈夫か」「好き嫌いはないか」など、心配なことも多く、持参してもらえば気持ちが楽になります。

夕方のお腹が空いているタイミングで、遊ぶスペースのほかにお菓子や飲み物まで提供してもらう負担を考え、口にするものは家から持たせましょう。

その家のルールに従う

・冷蔵庫を勝手に開けたり、中のものを食べない

・「入っていい」と言われた場所以外は入らない

・トイレなどはきれいに使う

・その家の人に会ったら挨拶をする

など、大人には当たり前に思えることですが、子どもには改めて伝えましょう。

またその家独特のルールなどもあるはずなので、わからないことは友だちに聞くなど、勝手な行動は控えることも大切です。

帰宅時間を守る

つい楽しくて、子どもはつい長居をしてしまいがち。

「わが子のところに遊びに来た友だちが、なかなか帰ってくれなくて困る」という話はよく聞きます。

帰宅時間をしっかり決めて、必ずその時間までに帰るように促し、約束を守らせましょう。

「子ども同士の約束」は人との関わり方を学ぶチャンス!

子ども同士での遊ぶ約束は、大人から見ると危なっかしく、「もっとこうすれば…」と思うことばかりですね。

「待っていたのに友だちと会えなかった」「約束した相手がダブルブッキングしていた」など、切ない気持ちになることもあるでしょう。

しかし、そんな経験を通して、子どもは「約束する時は何をはっきりさせるべきか」「人とどう約束をしたらスムーズに進むか」を学び、失敗を繰り返さないような方法を学ぶはず。

家族と過ごす時間や習いごとは、子どもにとって大切な経験ですが、同じ年代の友だちと過ごすことも子どもの成長に欠かせない大切な時間です。

子どもの失敗に業を煮やし、「もう勝手に約束をしたらダメ」「友だちの家に行ったらいけない」などと、大人の都合で子どもの世界を狭めないように気をつけたいですね。

・子ども同士の約束には「どこで・誰と・何時」をしっかり確認し、「約束ノート」をつくる対策が有効。

・大人も相手の家とのコミュニケーションや送迎への協力が必要。

・友だちの家に行く時は「できれば最初は送迎時に挨拶を」「お菓子と飲み物を持参」などを心がけるとベスト

・失敗を繰り返しながら、「友だち同士の約束」が上手になっていく。

(参考文献)

・学研 | 子ども同士で遊ぶ約束をしたとき、守っておきたいルールやマナーとは

・ベネッセ教育情報 | 子ども同士で遊ぶ約束をしたが…待ち合わせできなかった!注意点とルールは

・AERA DIGITAL | 「友達の家に遊びに行けない」小学生が急増中 都会に住む親が「行っちゃダメ」と禁止する理由とは?

・mama hiroba | 子ども同士の約束、親はどう関わる?スマホで連絡を取り合えない小学生の遊ぶ約束はツッコミどころ満載!

専門家コメント

実用書の編集・ライティング、人物インタビューを中心に活動中。子育てや街紹介のポータルサイトでは1000件以上の学校や教育施設、子育て支援施設を取材。「学業とスポーツは必ず両立する」を信条に、息子2人を大学まで野球漬けに育てあげる。趣味は、はた織り・耳かき・スポーツ観戦。好きな言葉「中庸」。