子どものスマホ事情を聞いてみた!悩む保護者のリアルな声を調査

更新日: 2025.07.17

投稿日: 2025.07.18

現代社会において、子どものスマートフォン利用は避けて通れないテーマとなっています。

しかし、多くの保護者が「他の家庭ではどうしているんだろう?」「使い方はこれでいいのかな?」といった疑問や不安を抱えつつも、周囲に率直に相談したり、具体的な状況を聞いたりする機会はなかなか少ないのが実情ではないでしょうか。

そこで、2025年7月、リーフラススポーツスクール会員の保護者の方々に、アンケート調査を実施しました。

保護者の方々のリアルな声を紹介しながら、スマートフォンとの向き合い方を考えていきましょう。

もくじ

他の家庭のスマホ事情、気になりませんか?

子どものスマートフォン利用が身近になった今、多くの保護者が抱える共通の疑問があります。

それは、「他の家庭では、子どもにどのようにスマートフォンを使わせているのだろう?」というもの。

周りのママ友やパパ友に直接尋ねてみたくても、デリケートな話題で、踏み込んで話す機会は少ないのが実情ではないでしょうか。

「うちの子だけ使いすぎているのかも」「他の家はもっと厳しいルールがあるのかな」など、漠然とした不安を抱えつつ、具体的な状況を知る術がないと感じている方もいるかもしれません。

そこで今回、リーフラススポーツスクール会員の保護者の方々に、子どものスマホ利用に関するアンケート調査を実施しました。

子どものスマホ事情、アンケート内容と結果

以下、アンケート内容と結果を紹介します。

調査対象: リーフラススポーツスクール会員のうち、年少から小学6年生までのお子さんのいる方

調査方法:会員向けインターネット調査

有効回答件数:71件

子どもにスマホを持たせるのに適切は時期は、「小学校高学年以上」

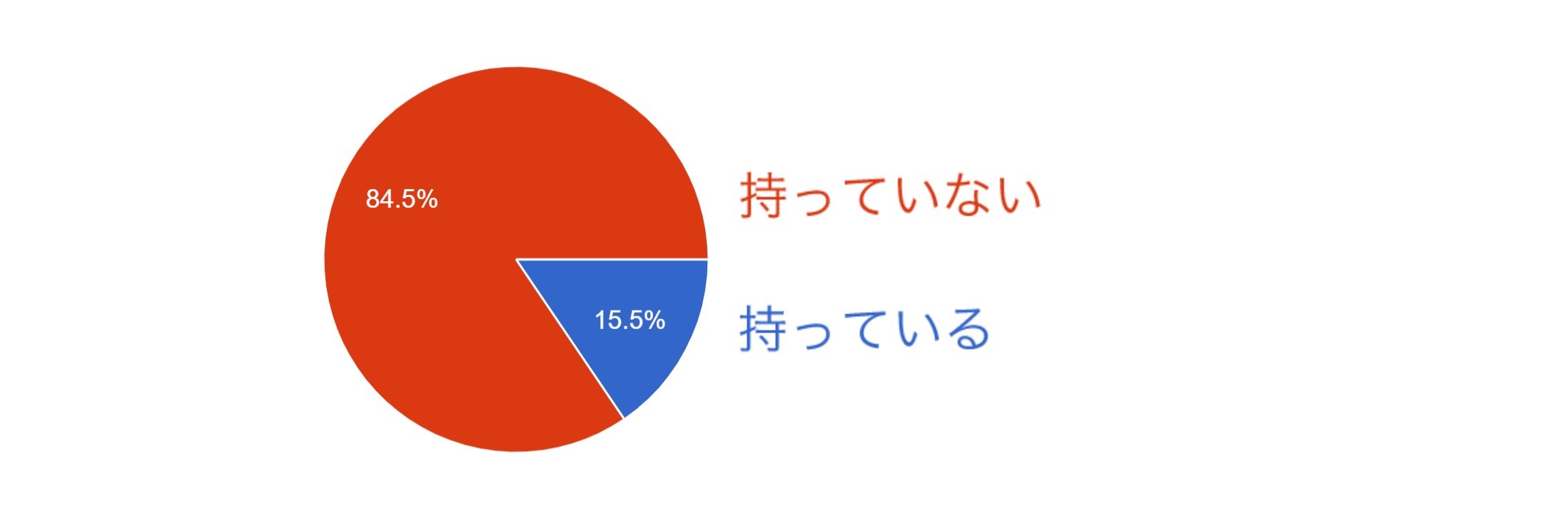

「お子さんは、スマートフォンを持っていますか?」という問いに、「持っていない」と答えた人は84.5%と大多数でした。

【お子さんは、スマートフォンを持っていますか?】

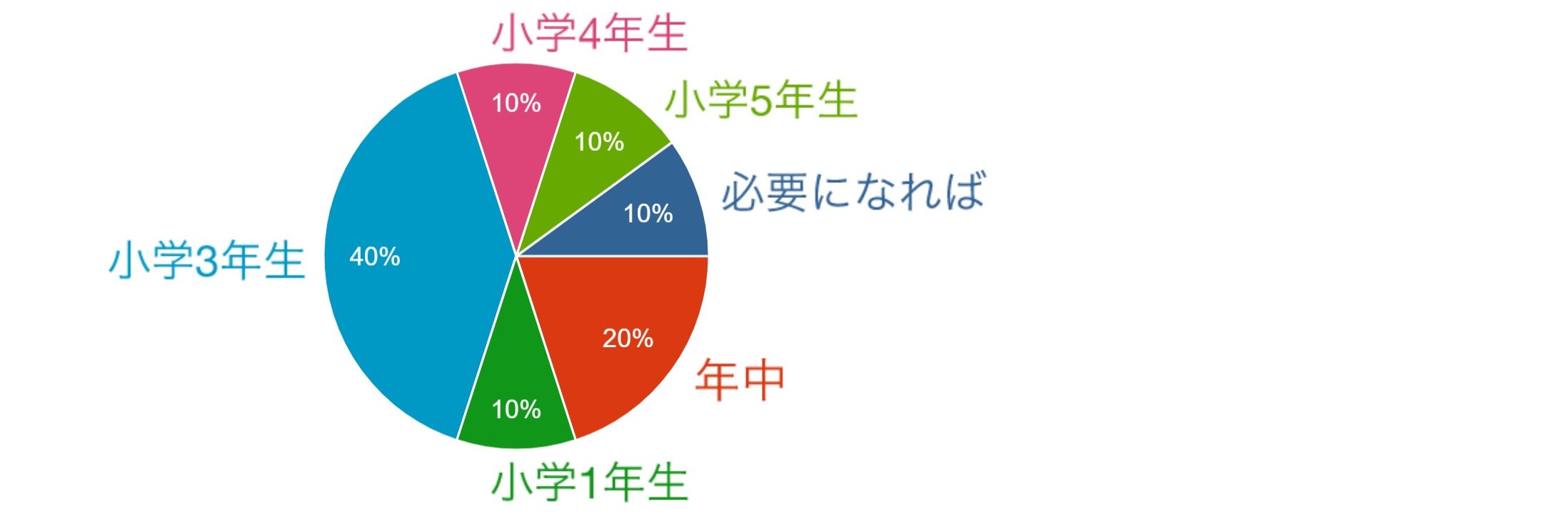

「はい」と答えた人に「いつからスマートフォンを持っていますか?」と聞いたところ、低い年齢では「年中から」という回答がありましたが、多くは小学校中学年から持ち始めるケースが多いことが明らかになりました。

【いつからスマートフォンを持っていますか?】

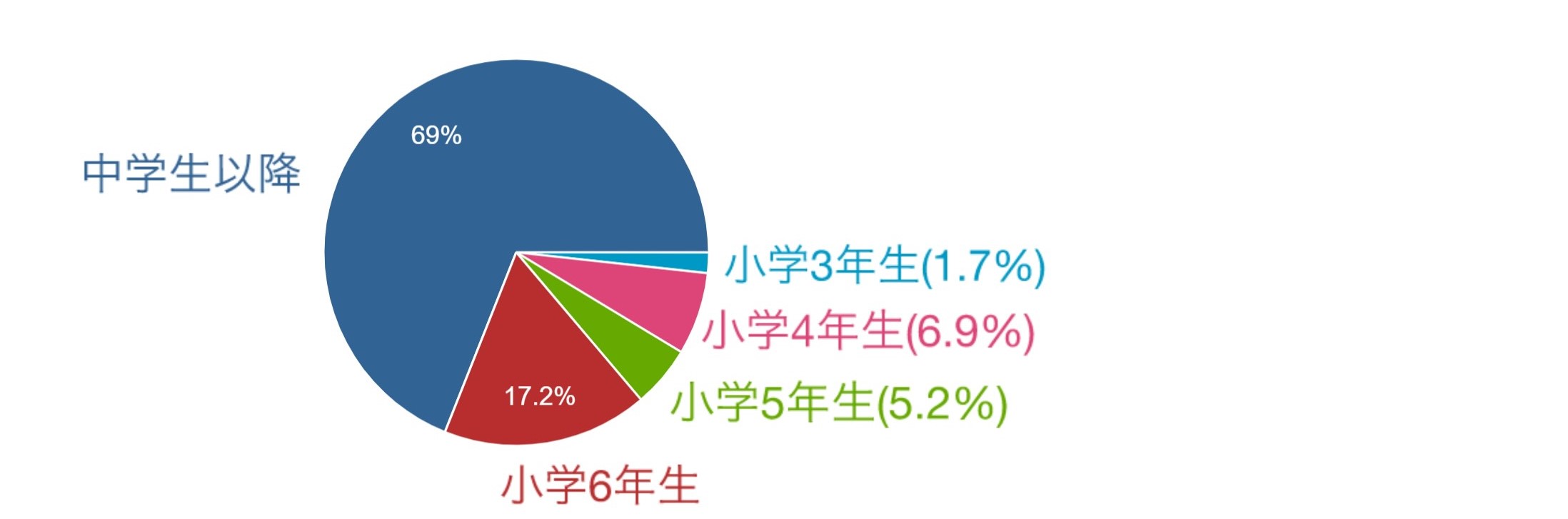

「いいえ」と答えた人に、「お子さんにスマートフォンを持たせるとしたら、いつから?」と聞いたところ、「中学生以降」「小学校高学年」という声が多数をしめました。

【お子さんにスマートフォンを持たせるとしたら、いつから?】

習い事や塾の送迎でスマホが必要

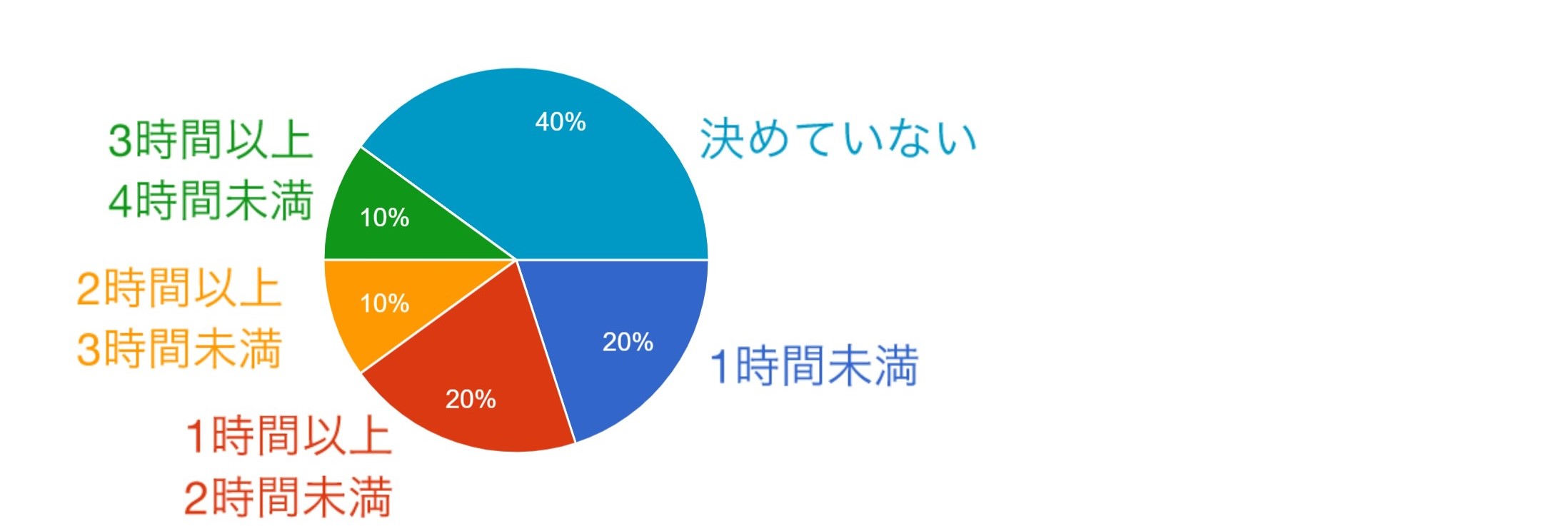

「お子さんがスマートフォンを持っている」と回答した保護者の方に使用時間を聞いたところ、「1時間未満」、「1時間以上2時間未満」が 20%、「2時間以上3時間未満」、「3時間以上4時間未満」が 10%、「決めていない」が 40%でした。

【スマートフォンの使用時間は?】

「お子さんがスマートフォンを持っている」と回答した保護者の方に使用方法を聞いたところ、「習い事や塾の送迎のため」や「なにかあったときのための連絡手段として」という回答が多かったです。

「お子さんがスマートフォンを持っている」と回答した保護者の方に利用ルールについて聞いたところ、以下のような回答が寄せられました。

保護者の一番の不安は、「スマホ依存」

「お子さんがスマートフォンを持っている(これから持つ)ことで抱える不安や悩みはどんなことですか?」と聞いたところ、一番多く寄せられたのは、「使いすぎてスマホ依存にならないか」という不安でした。

その他、寄せられた声の一部を紹介します。

他の家庭のスマホルールの事例を紹介

アンケート結果と合わせて、家庭でのスマホルールを作る際の参考になるよう、実際に他の家庭がどのようなルールを設けているのか、具体的な事例を紹介します。

時間制限を設ける

子どものスマホ利用時間を制限することは、多くの家庭で取り入れられている方法です。

「夜9時以降は使わない」「1日の使用時間は〇時間まで」など、時間で区切るルールは、子どもの生活リズムを保つ上でも有効です。

特に夜間の使用制限は、睡眠の質を保つために重要だと考える保護者の方も多いようです。

使用場所を限定する

「リビング以外では使わない」「寝室への持ち込みは禁止」といったように、スマホを使う場所を限定する家庭も少なくありません。

これにより、家族とのコミュニケーションの時間を確保したり、子どもが一人で延々とスマホを操作するのを防いだりする効果が期待できます。

アプリや機能を制限する

安全なスマホ利用のために、アプリや機能に制限を設けることも大切です。

「SNSは禁止」「課金はしない」「フィルタリングアプリを入れる」など、お子さんの年齢や理解度に合わせて、利用できるコンテンツを制限するケースは多岐にわたります。

不適切な情報に触れるリスクを減らし、お子さんをトラブルから守るために有効な手段と言えるでしょう。

以下、小学生にスマホを持たせる際のルールの一例を紹介します。

・知らない人と連絡先の交換をしない。

・自分や友達、家族とわかる内容や写真・動画は投稿しない。

・友達や周りの人の悪口や噂話などは投稿しない。

・悩みや困ったことがあるときは、すぐに相談する。

親子でスマホルールを考える際のポイント

今回の調査で、小学校中学年くらいからスマホを持ち始めるケースが多いことや、保護者の皆さんが利用時間や使用方法、そしてルール作りに試行錯誤している様子が明らかになりました。特に、「使いすぎてスマホ依存にならないか」「SNSでのトラブルや犯罪に巻き込まれるのではないか」「視力低下や学業への影響」といった具体的な不安の声が多く寄せられています。

これらの不安を軽減し、子どもたちが安全に、そして健全にスマホと付き合っていくためには、家庭でのルール作りが不可欠です。

スマホルールを決める際、親が一方的に押し付ける形では、子どもが納得しづらく、なかなか定着しないことがあります。

せっかくルールを決めても守られなければ意味がありません。

ここでは、子どもと一緒に話し合いながら、より良いルールを見つけていくためのポイントをご紹介します。

なぜルールが必要なのかをていねいに説明する

「なぜスマホの時間制限が必要なのか」「なぜこのアプリは使ってはいけないのか」など、ルールの理由を具体的に、そして子どもにも理解できる言葉で繰り返していねいに伝えましょう。

納得感を伴ったルールは、子どもが自ら守ろうとする意識を高めます。

子どもの意見にしっかりと耳を傾ける

わが子がスマホをどのように使いたいのか、どんな不安や希望があるのか、子どもの意見にも真剣に耳を傾けましょう。

親からの一方的な指示ではなく、子どもの声を取り入れることで、「自分もルール作りに参加した」という意識が芽生え、ルールへの責任感が生まれます。

段階的にルールを見直す柔軟さを持つ

子どもの成長やスマホの利用状況に合わせて、ルールも柔軟に見直していくことも大切です。

例えば、最初は厳しめのルールでも、お子さんがルールを守れるようになったら少し緩和するなど、定期的に話し合いの場を設け、段階的にルールをアップデートしていくようにしましょう。

ルールを決める際は親子でしっかり話し合うことが大切

子どものスマホ利用に関して、家庭でのルール作りは、現代社会において避けて通れない大切なテーマです。

繰り返しになりますが、最も重要なのは、親だけで一方的に決めるのではなく、親子でしっかりと話し合い、納得の上でルールを定めるようにしましょう。

スマホを持つことには、情報収集能力の向上や友人とのコミュニケーションツールとしての活用など、メリットがあることも事実です。

子どものスマホ利用を通して、言葉ではできなかったコミュニケーションが生まれることもあります。

日頃からどんな相談も気軽にできる親子関係を心がけながら、親が使用状況を適切にコントロールし、愛情を持って見守っていきましょう。

・多くの保護者は、子どものスマートフォン利用について不安や悩みを抱えている。

・スマホルールは親子で一緒に決めよう。

・自己管理が難しい子ども時代は、親が適切にコントロールすることも大切。

参考文献)

「7割のママが子どものスマホ使用に悩み、不安がある―― 子育て×スマホアンケート調査」(出典:ミキハウス)

「スマホルールを親子で確認!子どもが安心して利用するために大切なことは?」(出典:イオンスマホガイド)

「小学生のスマホ利用で決めておきたいルールは?決め方や注意点もご紹介!」

(出典:コモット)