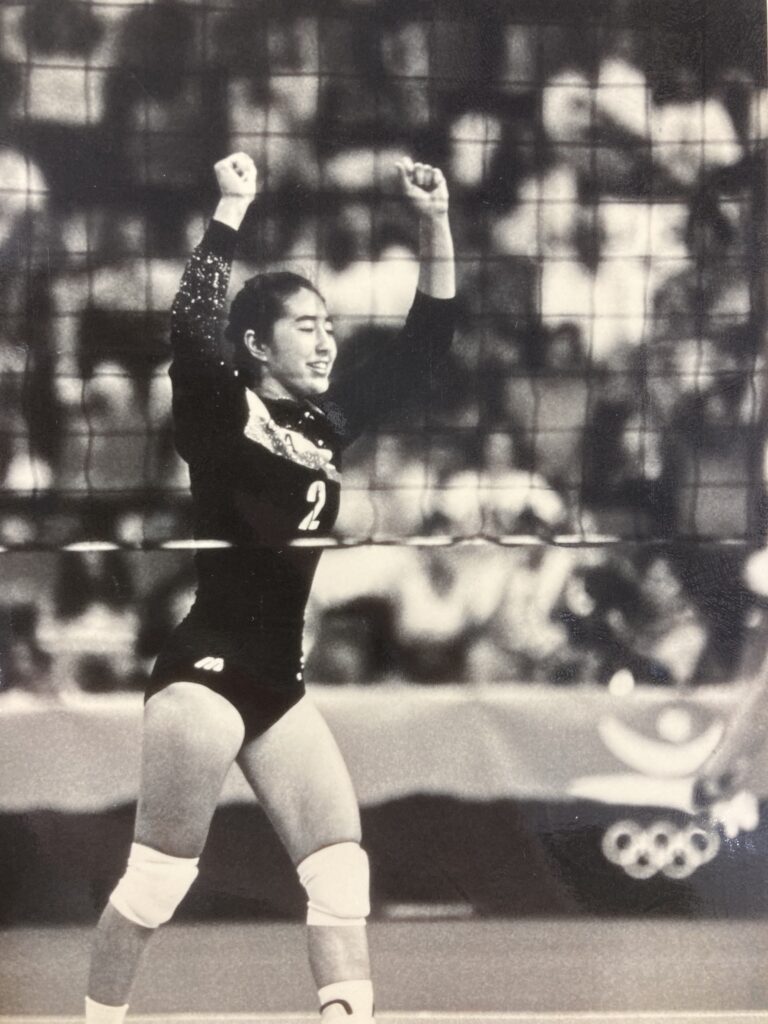

ヨーコ・ゼッターランドさんは幼少期をアメリカで過ごし、6歳から日本で暮らした後、再びアメリカに渡って女子バレーボールアメリカ代表選手としてバルセロナとアトランタ大会に出場されたオリンピアン。現在、多くの大学で指導者として活躍し、小学校5年生の時に宣言した夢を実現させたアスリートでもあります。そんなヨーコさんに、バレーボールとの出会いや現役時代のお話、元女子バレーボール日本代表のお母様(*)との関係などを伺いました。

*元日本代表の女子バレーボール選手・堀江方子さん。

― 幼少期のお話を聞かせてください。

ゼッターランド 幼い頃はアメリカにいましたが、とにかくじっとしているのが苦手な子どもで、近所の男の子たちとターザンごっこやツリーハウス遊びなど、あり余る体力を発散させる毎日でした。習い事も、水泳・トランポリン・テニス・フィギュアスケート・乗馬と色々やりました。私は母が36歳、父45歳と、比較的高齢で生まれた子で、親が相手をするよりも体を動かす習い事をさせた方がより満足するだろうという思いもあったようです。

アメリカではシーズン制でスポーツをするシステムで、色々な種目を体験できたのも大きかったですね。そして日々の走る・跳ぶ・ロープを握るといった全身運動が、私のアスリートとしての基礎を作ったと思います。

―バレーボールを始めたのはお母様の影響で?

ゼッターランド そうですね。私は6歳で日本に移住したのですが、その後、母が世界選手権や‘64東京オリンピックに出場した元日本代表のメンバーと月1回、母校の体育館を借りて「みんなで楽しもう!」とバレーボールを始めたんです。私は最初のうちは母を取られてしまうようで、バレーを好きになれませんでしたが、ボールを拾ったり、少しずつ仲間に入れてもらううちに夢中になりました。

それはそうですよね。一緒にプレーするのは東京オリンピックで金メダルを取った“東洋の魔女”たち。私が返すボールがヘナチョコでも上手にカバーしてくれてつながり、相手コートにビシッとアタックが決まるのは気持ちよかった。一つのボールをつないでいくバレーの面白さを実感しました。

― 恵まれた環境でしたね。

ゼッターランド バレーボールを始めるには間違いなく「最高の環境」ですよね(笑)。普段の生活では日本語は上手に話せないし、学校では勉強についていくのも必死で、ずいぶんからかわれました。先生から「廊下に立ってろ」と言われても「なぜですか」と、納得できないことには抗議したり…日本特有の小さな決まりごとが、アメリカとは正反対で戸惑うことばかりでした。

ところがバレーボールでは自分の受けたボールがつながってゲームになり、「いいよ!」と声をかけられて褒めてもらえる。学校生活では自己肯定感が低くて自信が持てない分、コートの上が自分の居場所になっていたのかもしれません。

小学校5年の時、母のバレーボール仲間が集まる食事会で「夢は日本代表の選手になって、河西のおばちゃん(*)みたいにオリンピックで金メダルを取る」と高らかに宣言したんですよ。母の仲間たちは「夢があっていい」「頑張れ」と大盛り上がりでしたが、母は「そんな簡単じゃない。通信簿に『協調性がない』っていつも書かれてるあなたは、チームスポーツには向いていないと思う」と猛反対されました。

*元女子バレーボール選手で東洋の魔女の主将。金メダリストの故河西(中村)昌枝さん。

― きっかけになったお母様が反対されるとは意外ですね。

ゼッターランド 一人っ子だし、負けず嫌いだから、とにかくチームで協力し合うようなスポーツは絶対に無理だと思ったようです。確かに母が私にやらせたスポーツは全て個人競技。でもこちらも頑固で、朝起きてから夜寝るまでバレー・バレー・バレーと連呼して押し切りました。

何かをやりたいと強く自発的に思ったのはそれが生まれて初めてで、その執着には自分でも驚いたほどです。バレーボールは、自分のところに来たボールは責任を持って誰かにつながないと、試合が成り立ちません。その役割と責任を担うこと、自分のプレーは良くも悪くも必ず自分に返ってくるという分かりやすさが、私には合っていました。中学校は文京区にある学校に通い、高校は母が外部コーチに就任した中村高校へ進学しました。そこからはバレーボール一色の生活です。

― お母様が監督をしている高校に入るという葛藤はありませんでしたか。

ゼッターランド 母がコーチに就任した時の中村高校は、「かつての名門」がまた再興しようとしていたタイミングでした。母は練習メニューや目標のビジョンが明確で、「一年目はこういう練習をしたい」「ヨーコには、こんな風にチームを引っ張ってほしい」と話が非常に具体的だったんです。

そうなると「母」というより、一人の「コーチ(指導者)」ですよね。ありがたいことに他にも熱心に誘ってくださる高校はありましたが、このコーチとなら“日本一”を一緒に目指せると感じて入学を決めました。

― オリンピック出場には「高卒で実業団」が王道だった時代に、早稲田大学に進学されていますよね。

ゼッターランド 「日本代表になりたいなら、なぜ高卒で強豪の実業団チームに入らないのか」という意見は、多くいただきました。でも現役引退後に指導者や監督を目指すなら、アメリカでは大学卒業以上の学位が必要。今でこそアスリートのセカンドキャリアは当たり前に語られますが、当時はまだ理解が進んでいませんでした。

「日本代表」や「オリンピックで金メダル」を実現するには1本しか道がないと思われていた時代。「その道を選ばないのは本気で目指すつもりがないから」と言われたこともあります。そんな時に母のアドバイスもあり、アメリカのナショナルチームのトライアウトを受けることにしたんです。高校2年生からアメリカと日本の二重国籍者となっていたため、大学卒業と同時にアメリカ国籍を選択し、チームに入団しました。トライアウト合格後に就職の内定をいただいていたフジテレビに事情を話し、ありがたいことに休職扱いとしていただいてバルセロナ五輪を目指すことが可能になりました。

― アメリカでオリンピック出場の夢を叶えたんですね。

ゼッターランド はい。本当に嬉しかったですね。また、私の進路に関して批判的だった人たちが、ナショナルチームに入った途端さらりと見識を変えて、そのことにも驚きました。

今の若い人たちや子どもたちに伝えたいのは、周囲の意見や価値観に左右される必要はないということ。他人の意見は、あくまでも他人の意見。自分の信じる通りに進めば、失敗しても「自分の選択」と納得できますが、反対に人の意見で進路や目標を変えて、もし結果が出なかったら人のせいにしたくなるでしょう。自分のなかで目標が定まってブレなければ、そこに到達する道筋やプロセスは皆、違っていていいのだと思います。

― ちなみにセッターのポジションを決めた理由は?

ゼッターランド 母がセッターで、「やっぱりセッターが一番面白い」と言われて間に受けたのが地獄の始まりで…(笑)。最初は全然トスが上げられずに、「なんでやりたいって言っちゃったんだろう」と後悔ばかりでした。

しかし結果的にセッターだったから、アメリカのナショナルチームでも生き残れたのだと思います。身長やパワー、スピードなど段違いのアタッカーがアメリカには大勢いましたから。

セッターとしての大きな転機となったのは、全国中学生選抜チームの選考会に参加した時でした。2次選考のタイミングで先輩が怪我をして、私が出ることになったんです。それまで目を覆うようなひどいトスしかあげられなかった私が、なぜかその時は突然いいプレーができた。母になぜできたかわからないと言ったら、「突然できたんじゃない、今まで積み重ねてきたものが出ただけよ」と諭されました。この出来事をきっかけにプレーが安定するようになり、自信がつきました。

子どもって何かのきっかけがあれば、それまで溜めていた力を突然発揮することがありますよね。私の場合は開き直ってリラックスできたから出たプレーでしたが、大人はそのきっかけを子ども(選手)に与えられたらいいのかなと、指導をする立場になって思います。

― 長らくバレーをされてきて、スポーツに助けられたと思う瞬間はありましたか。

ゼッターランド ずっと助けられてます。もしバレーがなかったらどうなっていたかわからないくらい。高校生の時に、進路に悩んだ同世代の女の子から「やりたいことが見つからない」と手紙をもらったことがありました。その時に、小学生で夢をもつことができ、そこに夢中で進んでいけている自分は、本当に幸せだと感じたことを覚えています。

以前にテレビ局の企画で、バスケットボール界のスーパースター、マジック・ジョンソン氏と対談する機会をいただきました。私が「バレーをしている時が一番自分らしくいられる」と言ったら、「僕もコートに立ってシュートをしている時が一番安心するんだ」と話してくれました。

私なんてボールを持っただけで緊張がとけて表情がよくなるので、撮影の時はボールを持たせてもらうくらい。あとジャージを着ると安心します(笑)。バレーボールには助けられたどころか、まさに神様からのプレゼントですね。

― 現役時代に心に残った言葉などはありますか。

ゼッターランド 実は2つありまして…一つは、ナショナルチームでプレーしていた時。なかなかスタメンで使ってもらえず、状況が悪くなった時にその流れを変える役割として出されることが多かったんです。ある時、やはり押されている場面でメンバー交代がありコートに入ったら、仲の良いアタッカーの子が“It’s your time to shine,Yoko”と声をかけてくれて…「(一番大変な状況だけど)あなたが一番輝く瞬間よ」と。

その時、「いつも難しい局面でいい仕事をしてきたじゃない!」と言われたような気がして。チームやチームメイトは自分のプレーをしっかり見てくれていると気づき、もうスターターとかバックアップ(控え)とか関係ないと素直に思えた言葉でしたね。

― いいお話ですね。もう一つの言葉は?

ゼッターランド やはりナショナルチーム時代、チームに帯同している心理学の先生に、「スタメンになれないことが納得できない。とても悔しい。」と相談したんです。そうしたら、「オリンピックの金メダルを取る瞬間に、君がコートに立っている可能性があるのに、そのチャンス(可能性)を自分から手放すのはダメだよ」と言われて。

それまでプレースタイルや大学進学などで批判されたり、評価されなかったりしたこともありましたが、諦めずに頑張ったから今の自分があると思い出しました。自分の力でコントロールできないことで悩んでも仕方がない、自分にできることを精一杯やるしかないと。

そしてその先生の予言(?)通り、アトランタオリンピックの最終試合となった7位決定戦でスターターとして試合に出て、入賞の瞬間にコートに立っていたんです。メダルには届きませんでしたが、その瞬間にコートに立っていたことは、自分にとっては非常に大きな意味があった。だから可能性がわずかでも残っているのであれば、辛くても諦めない、自分から手放さないことが大事なんだと思います。

第2回は子どもにスポーツを習わせるメリットや保護者のサポートについてお聞きします。